नाम : (डॉ०) रोहिणी अग्रवाल

जन्म : 9 दिसम्बर, 1959

जन्मस्थान : मानसा, पंजाब

शिक्षा : एम. ए. हिंदी एवं अंग्रेजी

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

हिंदी साहित्य में पीएच. डी.

सम्प्रति : रिटायर्ड प्रोफेसर ( डीन एवं अध्यक्ष)

हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

साहित्यिक कृतियां

आलोचना पुस्तकें

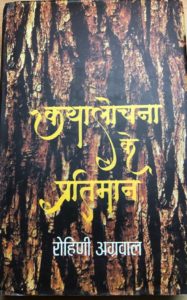

- कथालोचना के प्रतिमान, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2020

- हिंदी उपन्यास : समय से संवाद, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2016

- हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2015

- साहित्य का स्त्री स्वर, साहित्य भंडार, इलाहाबाद , 2015

- हिंदी कहानी : वक़्त की शिनाख्त और सृजन का राग, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2015

- साहित्य की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2014

- स्त्री लेखन : स्वप्न और संकल्प, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2011

- समकालीन कथा साहित्य : सरहदें और सरोकार, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2007

- इतिवृत्त की संरचना और संरूप, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2006

- एक नज़र कृष्णा सोबती पर 2000

- हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, 1997

कहानी संग्रह

- घने बरगद तले, आर्य बुक डिपो, दिल्ली, 1987

- आओ माँ हम परी हो जाएं, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली, 2012

शीघ्र प्रकाश्य पुस्तकें

- कहानी का स्त्री-समय (आलोचना), वाणी प्रकाशन, दिल्ली

- लिखती हूं मन (कविता संग्रह), वाणी प्रकाशन, दिल्ली

संपादित पुस्तकें

- मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कहानियां, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली

- उषा प्रियवंदा की प्रतिनिधि कहानियां, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली सम्मान एवं पुरस्कार

सम्मान पुरस्कार - हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कहानी पर दो बार पुरस्कार

- हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आलोचना पुस्तक ‘समकालीन कथा साहित्य : सरहदें और सरोकार‘ पर वर्ष 2010 के लिए सम्मान

- स्पंदन आलोचना सम्मान, 2010

- रेवांत मुक्तिबोध सम्मान, 2016

- वनमाली कथा-आलोचना सम्मान, 2017

- डॉ० शिव कुमार मिश्र स्मृति आलोचना सम्मान, 2017

- चंड.म्पुषा सम्मान, कोच्चि, 2017

- डॉ० रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, 2018

- नारी शक्ति सम्मान, 2018

- श्रेष्ठ महिला कृति सम्मान, 2019, हरियाणा साहित्य अकादमी

संपर्क : 258 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोहतक 124001 हरियाणा

मोबाइल : 9416053847

ई-मेल : rohini1959@gmail.com

……………….

……………….

1

वस्त्र मेरी देह पर तने तंबू हैं

वस्त्र

मेरी देह पर तने तंबू हैं

जो मुझे नहीं

मेरे पहरुओं को सुरक्षा देते हैं

मेरे पहरुए –

धुनिए हैं

और हैं रंगरेज़

लाद देते हैं मुझ पर

थान के थान

कपास की उजली कली से

कच्ची नरम मुस्कान छीन कर.

रंग कर

थानों में फैलीं अजगरी लंबाइयां

नाथ देना चाहते है मुझे

कि करूं परिक्रमा उनकी

करता है जैसे कोल्हू का बैल.

वे यातना को कहते हैं प्रेम

आवृत्ति को कल्पना

ठस्स को आराधते हैं

और सिहर कर

अमूर्त के आप्लावनकारी तरल सौन्दर्य से

वहशत के शोर में पनाह पाते हैं

शब्दों के साधक हैं वे

नहीं सुन पाते

अनभिव्यक्त रह गए मौन में गुंथे वाचाल रहस्य.

वे देखते हैं पुतली से अंगुल भर दृश्य

दृश्य की पीठिका में

अनंत समय की डगर फलांगती

आहटों को सुन नहीं पाते.

हम सदियों पुराने संगी हैं

नज़रबंद मैं

पहरुए वे

आमने-सामने हो रहते हैं दिन-रात

बर्फ सी सख़्त अजनबियत लिए

बेचारे पहरुए –

केंचुल को समझ मेरा तन

हिफाजत में लगे रहे

और मैं ललद्यद

ठीक उनकी नज़र के सामने

निकल गई नंगे बदन

प्रिय मुझ-सा हुआ औघड़

जनूनी

जांबाज

तलाश लेगा मुझे खुद-ब-खुद

अभी तो मैं व्यस्त हूं बहुत

पुलका रही है हर राह-घाट

मेरी निर्द्वंद्व पदचाप

महका रही है हर ज़र्रा हर रोयां

मज़बूत इरादों की सुवास.

मेरी टेर की आस में

कान बन गया है ब्रह्माण्ड

प्रिय के पास रत्ती भर जगह नहीं कहीं

मेरे आगोश के सिवा.

2

मेरे साथ नसीहतें नहीं, सपने चलते हैं.

गंगा में बहा आई हूं

राख की अनगिन पोटलियाँ

सदियों से सीने में दाब कर जिन्हें

वानरी-मोह के साथ

मेरी दादी-नानी-मां

बनती रही हैं त्रिजटा

अपनी ही कैद की पहरेदार.

राख की पोटलियों में रहती हैं पुरखिनें मेरी

बर्तन घिसते-घिसते घिसा डालती हैं नाखून

चमकता नहीं लेकिन कुछ भी

न आँख, न त्वचा,

न नाक, न कान

लेप लेती हैं देह पर चंदन की तरह

बन जाती है अवधूत.

(जानती हैं, ‘बन जाना’ जब

अ-पूर्तियों की वर्चुअल पूर्ति करे

तब जीने की आस में जीने के ख़्याल को जुटाना

कतई नहीं है बुरा)

मैं धड़कन हूं पुरखिन नहीं,

प्रयोग की झिलमिल ज्वाला.

करती हूं इंकार

चबाए गए पान को मुँह में ठूँस कर

अबीरी मुस्कान से इतराना

उलटती हूँ राख का ढेर

नंगी उँगलियों के स्पर्श से

बटोरती हूं अधबुझे अग्निस्फुलिंग

और फूंक कर अस्वीकार की गहरी लंबी फुंकनी

धधकती लपट के आलोक में रचती हूं

आकांक्षाओं के अनलिखे महाग्रंथ.

मेरे साथ नसीहतें नहीं, सपने चलते हैं.

3

सम्यक् सम्बुद्ध

अहा! मैं मुक्त हुई

नौकरी की जकड़न से

घड़ी की निस्पंद धड़कन से

उलझी साड़ी की सलीकेदार लिपटन से.

हाँ हाँ! मैं मुक्त हुई

साठ की उम्र में

चित्त की समाधि से युक्त होकर

(जब सीखा पहली बार खुद को प्यार करना)

किए शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध के दर्शन

जो बैठे थे भीतर ही

अनुभव और बोध से पल-पल खुद को सिरजते.

भंते!

मैंने तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर लिया है

(और देख रही हूँ साफ़-साफ़)

कि पूर्व जन्म में थी पिंजरबद्ध मैना

कि इस जन्म में भी हूँ मैं पिंजरबद्ध मैना

कि अगले जन्म में …..

पर नहीं

निर्वाण की राह इस पल के निर्णय से बंधी है.

मुक्ति की चाह में

जला डालती हूं सब विकार, आस्रव और आसक्तियां

फेंक देती हूँ प्रलोभनों की गठरियां

और कायर बनाती रुदालियाँ.

देखो! वह शैतान ‘मार’

मुंह बंद कराने को मेरा

वर्जनाओं और आचार-संहिताओं की

फतवों और लोकापवादों की

घिनौनी पट्टियां लिए धमकाता चला आता है.

क्षमा करना भंते!

मैं आँख मूँदकर पेड़ तले निश्चेष्ट नहीं बैठ सकती

घूर कर झांकती हूँ उसकी आँखों में

उतरती हूँ गहरे-गहरे अंदर तक

जहां मल है, कीचड़ है, भय हैं, ग्रंथियाँ हैं

और पकड़े जाने की दुश्चिंता में …

अहा! देखो-देखो, वह कैसे भाग खड़ा हुआ है!

हे सम्यक् सम्बुद्ध!

तुम्हारे शासन को स्वीकार लिया है मैंने

कि धर्म-शास्त्र, उत्सव-कर्मकांड

सब मिथ्या हैं

मिथ्या हैं राजाज्ञाएं और लोक-मर्यादाएं

मिथ्या हैं दुर्बलताएँ

जो रच-बस जाती हैं चमड़ी में रोएं की तरह.

छोटे से ठेंगे पर उठा कर समस्त जन्मों का बोझ

देह पर धारण करती हूँ जीन्स और टॉप

पैरों के नीचे हरहराता ग्लोब

तृषित रूह में अमृत छलकाते मोज़ार्ट-बीथोवन के जादुई रोब.

अहा! मैं स्त्री नहीं,

मुक्ति हूं साक्षात्!

अनुभव और बोध की मिट्टी में

विवेक और संवेदना की नमी से रची

स्वयं सम्यक् सम्बुद्ध!!

(मुत्ताथेरी और सुमंगलमाताथेरी आदि ‘थेरीगाथा‘ की तमाम थेरियों से क्षमायाचना सहित.)

4

देवियों ने आह्वान किया मेरा

वे देवियां ही थीं!

आह्वान किया उन्होंने मेरा

रोज़ रोज़

मंत्रविद्ध पुजारी की तरह

पुकारती रहीं मुझे

नींद और जाग के बीच

जब सपने अंकुराते हैं रेशमी सुनहरी बालियों के साथ

जब अपनी ही थकी गतियों पर मलहम लगा कर

फटी एड़ियों को दुलारने लगती हैं नरम पोरें

जब उड़ कर पनीले बादलों की सवारी गांठते हौसले

हवाओं के संग बाजी लगाया करते हैं

और देवी बन कर अमर होने की चाह

सांस को धौंकनी की तरह फुला देती है

जब देह पर बरसते सुकून में

कुछ तरल सा संचरित हो गलबहियों के लाड़ में

जगर मगर हो उठता है

तब

ठीक तब

देवियों ने आह्वान किया मेरा

बारंबार!

‘घुट रही है सांस हमारी

बस शेष हैं

दो-तीन दीर्घ प्रलंबित ठिठकी उखड़ी हारी सांसें

सदियों से वहीं पथराई सहमी खड़ी सांसें

न जीकर मुक्त होती हैं स्वयं

न चुक कर मुक्त करती हैं हमें‘

‘सदियों से खड़ी हैं हम जिंदा दीवार में चुनी

नाक के ठीक सामने का पत्थर

हाथ में लिए खड़ा है शैतान कारीगर

मुस्कराता

दंभ से छलकता

जान बख्शने का अहसान जता कर

ईश्वर बनने का प्रपंच रचाता‘

‘हम नहीं करती ईश वंदना

नहीं भरती हैं निहोरे

देह की सूजन

पैरों पर रेंगती चींटियों की सिहरन

उतर आती है पथराई आंखों में जब

बदली बन कर बरस जाता है सारे ब्रह्माण्ड के समुद्रों का जल‘

‘कारीगर इस पल की प्रतीक्षा में

अपलक घूरता है हमें

और ठठा कर हंस पड़ता है –

गुलाम!

गुलाम देवियां!!

डिबिया मे बंद बासी हवा का झोंका

नथुनों में झोंक हमारे

मुंह में किसी बनैले भोग का निवाला ठूंस देता है.

हम मरने की तमन्ना में जिए चलती हैं

सदियों के लम्हों को

बंद धड़कनों से पार करते हुए.‘

हां, वे देवियां ही हैं!!

आह्वान करती हैं मेरा

रोज़ रोज़

मंत्रविद्ध पुजारी की तरह!!

5

सात द्वार, सात जन्म, सात वचन

कोठरी के हैं सात द्वार

और चक्रव्यूह के सात जाल

बींध कर चली आओ

सात जन्म तक वरण कर लूंगा तुम्हारा

मन्वंतरों की उम्र पाकर

खोलती रही मैं द्वार

तोड़ती रही जाल

एक-दो-तीन

बार-बार.

दिगंत तक फैले आंचल का छोर

खूंटे से बांध आई हूं

नहीं था विश्वास कजरी गाय की तरह

लौट आऊंगी सांझ ढले

जानी-चीन्हीं पगडंडियों पर

खुरों के निशान पर चलते हुए.

बुढ़ा गई हूं द्वार टटोलते

द्वारों पर लगी अर्गला खोलते

पथरा गई है देह चक्रव्यूह के व्यूह बेधते.

एक-दो-तीन

मेरे ज्ञानकोष में अटे हैं बस ये तीन शब्द

नहीं जानती, कितने होते हैं सात

कितनी दूर तक चलते हैं सात कदम

सात वचन

सात जन्म.

जानती हूं इतना कि द्वार खोलो

तो कमरा जगर मगर आलोक से चहचहाने लगता है

पलंग के नीचे छिपी घुरघुराती बिल्लियां

आंखें तरेर भाग खड़ी होती हैं

हवा के संग बह आती हैं बतकहियाँ बाहर की

कोठरी में पूरनमासी के सागर का ज्वार उमड़ आता है

यह किस देस भेज दिया है कंत तुमने

कि द्वार खुलते ही भीमकाय अंधेरा

घनघना कर लाल बनैली आँख के साथ

नोच लेता है मेरा मर्मस्थल

और पसर जाता है चहुँ ओर

मेरी आकाशगंगा का जल-उजास निगल कर.

सदियों के अनथक सफर के बावजूद

कहीं मैं दूजे द्वार पर ही

अवरुद्ध तो नहीं कर दी गई हूँ?

कोठरियों के सात द्वार

पाताल में खुलते हैं

या तोड़ी गई पहली व्यूह रचना ही

तिलिस्म बनकर करने लगी है माया-सृष्टि?

माया द्वारों को खोलती मैं

बन गई हूँ गति में विजड़ित शै कोई?

संशय नहीं, समर्पण! सवाल नहीं, संधान!!

प्रिय चेताते हैं

सिर्फ़ सात द्वार!

सात जाल!

फिर सात जन्म हम-तुम

साथ-साथ.

प्रिय की ललकार में हांका है

चेतन हो अर्ध नि:संज्ञ-सी मैं

हर द्वार खोलने के बाद

भरने लगी हूं आंचल में कंकरियां

कि रखूं याद

कितने तीन मिल कर बनते हैं सात.

रोहिणी अग्रवाल

कौतूहल से आत्मसाक्षात्कार तक फैला कहानी का वितान

कहानी की चटोर पाठक के रूप में अपनी पहली पहचान बनाती हूं तो हमेशा की तरह धप्प से एक सवाल टपक उठता है – ‘क्यों? कहानियों की ही पाठक क्यों? साहित्य की अन्य विधाओं की क्यों नहीं? मसलन कविता?’ लेकिन संपादकीय आग्रह के कारण हर बार की तरह इस बार मैं सवाल को परे ठेल कर मुंह ढांपकर सोने की स्थिति में नहीं हूं। लगता है, अलिफ-लैला और तोता-मैना के किस्सों से होते हुए मुझे अरेबियन नाइट्स, ईसप की कहानियों, पंचतंत्र और जातक कथाओं के साथ-साथ सिंदबाद जहाजी और बहादुर बलराज के साथ अपनी वीरता का परिचय देते हुए सारे समंदरों और पहाड़ों को लांघ कर किसी गुफा में आराम फरमाते सटीक जवाब को ढूंढ कर लाना ही होगा। शायद भारत या ग्रीक कथाओं के देवी-देवता अपनी चमत्कारी मुद्राओं के साथ मेरी मदद को बैकुंठ से नीचे उतर ही आएं। मैं कोलंबस की तरह फेंटा कस कर तैयार हूं। जहाजियों, रसद और अन्य जरूरी सामानों के साथ मेरे हाथ में यात्रा का अनुमानित रूट-मैप है और हौसलों में ‘इंडिया’ को खोज निकालने का दमकता विश्वास। भीषण समुद्र से क्या डरना! वह तो अपने अकेलेपन को तोड़ने के लिए रचा गया खोखला शोर है, या उग्र लहरों के हाथ भेजा गया निमंत्रण-पत्र। फिर मेरी स्मृतियों में एक बच्चे के साथ समुद्र की रौरव लहरों और खौफनाक शार्क मछलियों से दो-दो हाथ कर सकुशल तट पर लौटता बूढ़ा मछेरा भी तो है। मैं दूने वेग से अपने विश्वास को दोहराने लगी हूं कि जब तक प्राणों में हौसला है, और हौसले में लकदक आत्मविश्वास – असंभव कुछ भी नहीं।

अरे! मैं चिहुंक उठती हूं। जवाब तो यहीं मौजूद है, मेरे आसपास! टप से टपके ‘गर्म’ जामुन की तरह नहीं, किसी तिलिस्म की ओर खुलती सीढ़ियों की तरह! नीम अंधेरे में सोई इन गुप्त सीढ़ियों पर मुझे एक-एक कर पैर जमाते हुए नीचे तक उतरना होगा। पहली ही सीढ़ी पर जवाब की एक कड़ी मिलती है – कौतूहल! ‘न जाने नक्षत्रों में कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन’ – कोई मेरे कान में फुसफुसा गया है, और दिग्-दिगंत तक फैली उत्सुकता के घटाटोप में घिर कर मैं विस्मय करती रह जाती हूं कि क्या मैं जर्मन पुराकथा के बांसुरीवादक की धुन पर सुध-बुध खोकर चूहे की तरह नाचती-कूदती चलती इतनी अदना शख्सियत हूं कि मेरे इंसानी वजूद को कुचल कर कोई भी उस पर सवारी गांठ ले? नहीं, कौतूहल कहानी का प्रस्थान बिंदु है, आत्मघाती डुबकी नहीं कि सांस पर काबू खोकर लौटने की दिशा, गति और ऊर्जा ही नष्ट कर दे। मैं नहीं जानती, कहानी पढ़ना कब मेरे लिए कौतूहल में पगा मनोरंजक कार्य न रह कर जीवन से जूझने की चुनौती बन जाता है और मैं ‘स्वयं एक सुरक्षित दूरी के साथ निष्क्रियता के तमाम तामझाम के बीच कोलंबस या राजा भगीरथ को अपने-अपने प्रयाणों में लिप्त नहीं देखती रहती; स्वयं कोलंबस और भगीरथ बन कर उनकी अनिश्चितताओं और दुश्चिंताओं को, संघर्ष के रोमांच और सफलता के उछाह को जीने लगती हूं। यही वह स्थल है जहां मैं पाठक-रचयिता और आलोचक तीनों भूमिकाओं को एक साथ जीकर कहानी भी बन जाती हूं और कहानी के समानांतर अपने चारों ओर वेग से बहते जीवन को सर्जक-आलोचक की नई नजर से देखने भी लगती हूं।

तिलिस्मी लोक की यात्रा से लौट कर अपने अनुभव दर्ज कराने के लिए शायद अब तक कोई नहीं आया है। आता तो जरूर बताता कि बस, तिलिस्मी लोक का द्वार ही तिलिस्मी है, भ्रम और प्रवंचनाओं से रचा हुआ। उसे खोल कर खौलती सीढ़ी पर पैर रखने का हौसला आ जाए तो वह खुद ब खुद अपने भीतर पसरे अकूत ऐश्वर्य को दिखाने के लिए मतवाला हुआ जाता है। ठीक मुक्तिबोध की कहानी ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ की तरह। मेरे साथ भी तो यही किया उसने। हथेली में बीज-वाक्य ही धर दिया कि मेरे तईं वही कहानी श्रेष्ठ है जो मेरे भीतर तीन अलग-अलग स्तरों पर जीते पाठक-आलोचक-रचयिता को एक साथ गूंध कर मुझे कहानी की एक स्वतः संपूर्ण इकाई भी बना दती हैे, और साथ ही उस कहानी के समानांतर धड़कते जीवन की पुनर्पड़ताल की संवेदना भी देती है।

सैलानीपन पाठक की अनिवार्य शर्त है और अच्छी कहानी उसके इसी गुण की सवारी गांठते हुए उसे भीतर-बाहर की अजनबी दुनिया की सैर को लिए चलती है। पल की एक नोक में ही बहुआयामी सृष्टि के इतने रहस्य छिपे हैं कि बहुविज्ञ पाठक भी उन्हें नहीं जान पाता। तिस पर दृष्टि और कोण बदलते ही एक ही स्थिति में छिपी अनेक संभावनाओं के उत्खनन की संभाव्यता! अच्छी कहानी पाठक को ‘अस्सी दिन में दुनिया की सैर’ कराके पुनः अपनेे कुंएं में मेंढक की तरह टर्राने की नित्यक्रमिकता में विघटित नहीं होने देती, बल्कि सैर को पाठक के बौद्धिक-मानसिक अहसास का बिंदु बना कर वहीं से उसे विचार की आगामी यात्रा पर अकेले चल निकलने की अकुलाहट देती है। वह भावनाओं को उद्बुद्ध नहीं करती, संचरित भावनाओं को ऊर्ध्व दिशा देकर भला-बुरा तय करने की कसौटियों को निर्मित करने का विवेक देती है। कहानी यथार्थ का उत्खनन मात्र नहीं, यथार्थ का उत्खनन करने की प्रक्रिया में यथार्थ के साथ अपने संबंध को पहचानने की दृष्टि अन्वेषित-परिमार्जित करती चलती है। इसलिए मेरे तईं लेखक की भूमिका कमंद सरीखी है, या एक मंजे हुए मांझी जैसी जो पाठक को किसी वीराने टापू पर ले तो आए, लेकिन फिर उसकी उंगली छोड़ कर उसे उस अनजान प्रदेश के चप्पे-चप्पे को एक्स्प्लोर करने और उसके साथ एक रागात्मक संबंध विकसित करने की संवेदना पैदा करे। यह रागात्मकता द्वेष के विपरीतार्थक शब्द की गुण-महिमा के साथ जुड़ कर नहीं आती, स्थितियों के निःसंग विवेकपूर्ण मूल्यांकन के रूप में उभरनी चाहिए। जाहिर है बाह्य स्थितियों का आकलन तब तक संभव नहीं जब तक मन के आइने में अपने ही विवेक की सूरत का रेशा-रेशा उधेड़ कर जांच-पड़ताल न कर ली जाए। एक छोटा सा वाक्य ही तो कहती है ‘आकाशदीप’ कहानी की चंपा बुद्धगुप्त से कि ”मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु! तुम्हें प्यार करती हूं।” क्या यह एक वाक्य सिर्फ एक स्त्री के द्वंद्व की नाटकीय अभिव्यक्ति का अभियोजन भर है? यह पंक्ति स्वीकारोक्ति इसलिए बन पाई कि पांच बरस से प्रेम और घृणा की लहरों पर सवार ऊहापोह के एक-एक रग-रेशे को अपनी-अपनी ताकत और दुर्बलता के साथ चंपा साफ-साफ देख सकी है। इस स्पष्ट दृष्टि में भूत की छाया से आविष्ट वर्तमान का सच तो है ही, उससे कहीं ज्यादा सघन और स्पष्ट है भविष्य में बुने जाने वाले संबंधों का स्वरूप, और दो संयुक्त जिंदगियों के कारण वजूद में आने वाली जाने कितनी और जिंदगियों के सवाल। निर्णय पर पहुंचना क्षण या स्थितियों के तात्कालिक दबाव का स्फोट नहीं होता; चिंतन-मनन की सुदीर्घ परंपरा का परिणाम होता है जिसकी अनुगूंज जिंदगी से लेकर समय तक दूर तक सुनी जा सकती है। अच्छी कहानी में सैलानी की लुभावनी अदाओं से कहीं आगे जाकर वक्त को आप्लावित कर देने की ताकत छिपी होती है।

कहानी अपने से आंख मिलाने की ईमानदार कोशिश है – लेखन के स्तर पर भी, और आलोचना के स्तर पर भी। अपनी हर छलांग में यह मुक्ति की महागाथा रचती है। मुक्ति अपनी वैचारिक जड़ताओं से भी, और अमूर्त मनोग्रंथियों से भी; मुक्ति समय से भी और भौतिक लिप्साओं से भी। स्व की संकुचित कंदराओं से मुक्त कर अच्छी कहानी पाठक को अपने ‘मैं’ का विलोपीकरण करने का हुनर भी देती है और अपने ‘मैं’ में समूचे चर-अचर जगत के ‘मैं’ को सुनने की सूक्ष्म संवेदना भी। यही वह बिंदु है जहां मुक्ति में उपभोग की आत्मकेद्रिंत रतिग्रस्तता नहीं, सृजन का उल्लास आ जुड़ता है। कहानी बेशक यथार्थ जगत के बरक्स रचा गया एक समानांतर यथार्थ लोक है, लेकिन इसकी गति और दिशा यथार्थ जगत से उलटी है। भौतिक जगत मनुष्य के ‘मैं’ का प्रसार करते हुए उसके समूचे वजूद को अहं के एक छोटे से बिंदु में कैद कर देता है, लेकिन कहानी का समानांतर यथार्थ लोक उसे ‘मैं’ की जानलेवा गं्रथियों, कुंठाओं, नकारात्मकताओं और खोखली टकराहटों से मुक्त कर अन्य जगत की हलचलों, आर्त्तनादों, संकटों और चुनौतियों को सुनने का धीरज, संयम, अवकाश और संवेदना देता है। यह निरे सैलानीपन का पुरस्कार नहीं, ऑब्जर्वेशन को संवाद तक ले आने की अकुलाहट का परिणाम है।

कहानी की सार्थकता संवाद का मजबूत पुल बनाने में है। कई बार इस पुल से गुजर कर यथार्थ जगत की यथार्थ ठोस वास्तविकताएं या संवेगों से रची गईं अमूर्त संकल्पनाएं कहानी के समानांतर यथार्थ जगत में प्रविष्ट होते ही रंग और चोला बदल लेती हैं। लगता है, व्यवस्था को तार-तार कर वे ऊलजलूल अस्तव्यस्तताओं में विघटित हो गई हैं। घड़ी की सुइयां घड़ी की कैद से निकल कर मनमाने ढंग से दसों दिशाओं और सातों लोकों में चलने लगी हैं। सूर्य जैसा स्थावर ऊर्जा-स्रोत सदियों से आसमान में टंगे-टंगे इतना थक गया है कि चांदनी से नहाई चांद की शीतल गोद में झपकी लेने को दुबक गया है। शैतान मछलियां तालाब से निकल कर रेत के ढूहों में ऊँटों के खुरों के निशान ढूंढने दौड़ पड़ी हैं। हजारों सालों से लेप और पट्टियों के बीच पिरामिडों में सोये फरोह (मिस्र के राजा) अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए बाजार नामक अमूर्त शत्रु की धरपकड़ में कैरेबियन देशों की ओर निकल पड़े हैं। न, कहानी मरीचिकाओं की सृष्टि नहीं करती, मरीचिका बन कर विवेक को नियंत्रित करती मानवीय दुर्बलताओं को पहचानने की दृष्टि देती है। वह एलिस की तरह पाठक को फैंटेसी के वंडरलैंड में ले तो जाती है, लेकिन निरा दर्शक बना कर मिट्टी के निस्पंद लोंदे में विघटित होने के लिए नहीं छोड़ती। जो कहानी पाठक के भीतर किसी वैचारिक-भावनात्मक झंझावात की सृष्टि किए बिना मनोहारी आत्ममुग्धता का प्रसार करे, वह उपभोग की क्षणजीवी वस्तु हो सकती है, काल को जय करके अपनी अस्मिता को निरंतर बनाए रखने वाली कोई साहित्यिक कृति नहीं। दरअसल यथार्थ जगत के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ कर पागलपन, चमत्कार या असंभाव्यता को मूल्य बना कर रची जाने वाली कहानियों में अपने समय की विभीषिकाओं को अधिक सघनता से उजागर करने की क्षमता होती है, लेकिन तभी जब लेखक सृजन को अपना पैरामीटर बनाए, अभिव्यक्ति को नहीं।

बात दूर की कौड़ी लग सकती है, क्योंकि एक मोटा प्रतिवाद तो यहीं मौजूद है कि साहित्य सृजनात्मक अभिव्यक्ति का दूसरा नाम ही तो है। लेकिन मेरी मान्यता है कि युगीन सत्य की अभिव्यक्ति करने के प्रयास में बहुधा लेखक उसकी भावनात्मक पुनर्प्रस्तुति भर करता है, यथार्थ को बिडंबना और विभीषिका बनोन वाले घटकों की शिनाख्त करके उनके प्रति एक स्पष्ट खदबदाता आक्रोश पाठक के भीतर नहीं भर पाता, जैसे मुक्तिबोध ‘क्लॉड ईथरली’ कहानी में और मंटो ‘टोबा टेकसिंह’ कहानी में कर पाए हैं। या फिर ‘नदी के तहखाने में’ कहानी में भालचंद्र जोशी। विकास चौड़ी चमकती सड़कों, फ्लाईओवरों, मॉल-मल्टीप्लैक्सों, बांधों-गगनचुंबी इमारतों, स्मार्ट सिटी या बुलेट ट्रेन को दौड़ा देने की इन्फ्रास्ट्रकचरल जुगत नहीं है, जहां पत्थर-सीमेंट-लोहा ही साधन और साध्य बन जाता है। विकास मनुष्य और समय के भीतर और बाहर के सामंजस्यपूर्ण और पारस्परिक चतुर्दिक उन्नयन का नाम है जो हाशिए के आखिरी छोर पर जीते मनुष्य की चिंताओं और सपनों को केंद्र में लाए बिना संभव नहीं। वह विकास जो मनुष्यहंता बन कर विध्वंस को ही ध्येय बना दे, किस सृजन की ओर इंगित कर सकता है? नदी के तहखाने में जाकर अपनी कुछ बरस पुरानी स्मृतियों के अवशेषों को ढूंढना विकास और गौरव की बात नहीं, क्योंकि वर्तमान का पुरातात्विक अन्वेषण ‘वर्तमान’ नहीं करता, भविष्य के गर्भ में पलती अगली कई सदियां करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज हम हजारों वर्ष पीछे की यात्रा कर मुअनजोदड़ो सभ्यता के अनुसंधान के बहाने अपनी ‘उर्वर’ संस्कृति के सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं। अच्छी कहानी लोभ और लिप्साओं के पागलखाने में कैद ‘आत्मबोध’ को मुक्त कराने की जद्दोजहद है। बेशक कहानीकार से दार्शनिक होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन संवेदनपरक चिंतन जब मनुष्य की मनोभूमि में उतर कर इहलोक के भौतिक अस्तित्व और पारलौकिक जगत के सत्य के साथ समन्वय बैठाने, और एक-दूसरे के संदर्भ में मनुष्य की महत्ता को परिभाषित करने की कोशिश करता है, तब उसकी दृष्टि में दार्शनिक चिंतन की गहराइयां और ऊँचाइयां आप ही आप उपस्थित होकर भौतिकताओं और तात्कालिकताओं का कुहासा छांटने लगती हैं। दार्शनिक चिंतन जीवन के गूढ़ जटिल रहस्यों को सुलझाने का उपक्रम है जिसके बिना ग्लैमरस उपलब्धियों से दमकते युग में वस्तु, उत्पाद और पशु तो बना जा सकता है, मुकम्मल इंसान नहीं।

जाहिर है दार्शनिक निष्पत्तियों से गुंथी कहानी सरल तो होगी नहीं। दरअसल कहानी को लेकर सरल या ‘जटिल’ सरीखे विशेषणों का प्रयोग मुझे बेमानी लगता है। कहानी संश्लिष्ट होगी, या सतही। वह जीवन का अक्स होगी या फिर जीवन की उलझी गड्डमड्ड डोरों को गहराइयों में जाकर सुलझाने की एक कोशिश; वह शोध/ऑब्जर्वेशन पर आधारित रिपोर्ताज होगी या दशरथ मांझी की तरह पहाड़ को काट देने का सिरफिरा जनून। सतही कहानी वक्त के खाली-बोझिल लम्हों को भर कर दिमाग को सुलाने का काम बखूबी करती है, जैसे भोजन भूख से बिलबिलाते पेट को भरने के उपरांत नींद का आह्वान करने लगता है। सृजन की दुर्निवार आकांक्षाओं से बुनी संश्लिष्ट कहानी कथागत पात्रों को पहले चरित्र रूप में बुनती है, फिर चरित्र को मनोवृत्ति का रूप देकर उसे अशरीरी भी करती है और एक ठोस देश-काल में प्रतिष्ठित भी। जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानियां ‘गुंडा’, ‘मधुआ’ और ‘छोटा जादूगर’ और रेणु की कहानियों ‘तीसरी कसम’ और ‘ठेस’ के हिरामन और सिरचन। कई बार स्थिति ही पूरा का पूरा युग-चरित्र बन जाती है और गुमनाम चेहराविहीन मामूली से पात्र के जरिए वर्चस्ववादी ताकतों की अमानुषिकता का विखंडन करने लगती है, जैसे मंटो की कहानी ‘खोल दो’। किरण सिंह की कहानी ‘द्रौपदी पीक’ एक स्मरण्ीय संश्लिष्ट कहानी का उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मेरे जेहन में बार-बार उभर रही है। यह कहानी भीतर सोई तमाम निष्क्रियता को झाड़-पोंछ कर मुझे पाठक से दर्शक में तब्दील कर रही है। मैं साक्षी भाव से वेश्यापुत्री घुंघरु और नागा बाबा पुरुषोत्तम की आत्मदमनकारी पीड़ा से बाहर झांक-झांक पड़ते उनके जीवन के छोटे-छोटे रहस्यों को एक लड़ी में पिरोने लगती हूं कि मेरे भीतर का आलोचक द्रष्टा बन कर स्त्रियों और उनकी अवैध संतानों (?) की बलि लेकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते धर्म-तंत्र और समाज व्यवस्था की साजिशों की पड़ताल करने लगता है। मैं देखती हूं, घ्ुांघरु (और पुरुषोत्तम) की तरह आत्मपीड़न और आत्मघृणा को अपना मूल्य बना कर जीती शख्सियतें जैनेंद्रकुमार के जमाने से चली आ रही हैं और पाठक से सहानुभूति (जो निष्क्रियता की प्राथमिक अवस्था है जहां बराबरी के धरातल पर संवाद नहीं, श्रेष्ठ-हीन होने की स्थितियों से उपजा दंभ-दया होते हैं) लेकर कहीं बिला भी जाती हैं। जैनेंद्रकुमार ‘जाह्नवी’ कहानी में जाह्नवी की विडंबनाओं को ताजा कर मुझे आंदोलित करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उदासीन भाव से न्यूनतम सहानुभूति उनकी झोली में डाल कर मैं कहानी को भुला देती हूं। जाह्नवी की अकर्मण्यता के ठीक विपरीत है पलायन की कोशिश में छुपी घुंघरु और पुरुषोत्तम की कर्मठता। यह कर्मठता जैसे ही मेरे उत्साह को संघर्ष की ऊर्जा से स्पंदित करने लगती है, मैं अपना कम्फर्ट जा.ेन छोड़ खुशी-खुशी उनके साथ एवरेस्ट पर चढ़ना स्वीकार कर लेती हूं। आरोहण के दौरान दोनों चरित्रों के संग बतियाते हुए पाती हूं कि कहानी पर्वतारोहण के रोमांच या एवरेस्ट विजय की उल्लास-गाथा नहीं, अपनी-अपनी ग्रंथियों और जटिल जीवन-परिस्थितियों से जूझते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपने बूते पाने की दुर्दम्य साध है। विराट को एकस्प्लोर करने के उपक्रम में कहानी व्यस्वस्था के बौनेपन और टुच्चेपन को उधेड़ती चलती है जो धर्म और सत्ता -व्यवस्था का गठबंधन कर हाशिए पर पड़ी अस्मिताओं – स्त्रियां, वेश्याएं, अवैध संतानें – का उत्पीड़न कर उन्हें समर्थ वर्ग के उपयोग और उपभोग में आने वाली वस्तु बना देती है। घृणा उनका स्थायी भाव है- उपयोग करते समय भी, और उपयोग के बाद घूरे पर फेंकते समय भी। ताज्जुब यह कि घृणा और अवमानना को अपना दाय मान कर अपने वजूद के प्रति घृणा और आत्मदया से भर उठी हाशिए की ये अस्मिताएं स्वयं नहीं जानतीं कि वे अनायास धर्म और सत्ता के उत्पीड़नकारी स्वरूप को ही मजबूत कर रही हैं। पृथ्वी की तंगदिल भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर विराट के सान्निध्य में अपने को खोजना दरअसल चीजों और अवधारणाओं को तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उनके नैसर्गिक रूप में देखना है जहां उसी का प्रतिपक्ष मुखर होकर स्थिति का संपूर्ण भाष्य बन जाता है। घुंघरू और पुरुषोत्तम सभ्य समाज के लिए घृणा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन अपने भीतर दमन का अनंत इतिहास छुपाए ये अपने लिए न्याय मांगते हैं। कहानी की ताकत जितनी प्रखरता से व्यवस्था के चेहरे को बेनकाब करना है, उतनी ही हार्दिकता के साथ क्षत-विक्षत खंडित अस्मिताओं के भीतर के मानवीय ऐश्वर्य और सौन्दर्य को सर्जित करना भी है।

कहानी शब्दों का खोखला शोर भर नहीं है, न ही लेखक के नेतृत्व में की जाने वाली फौजी ड्रिल जो पाठक को भी अनुशासित फौजी बना कर मनवांछित प्रतिक्रियाएं पाने का आयोजन रचे। कहानी की आंतरिक संघटना के रूप में शिल्प पर काफी बात की जाती है, लेकिन शिल्प पक्ष की सुघड़ता के कारण मुझे कभी कोई कहानी आकृष्ट नहीं करती। बल्कि ऐसा कोई सम्मोहन कभी हुआ भी है तो इस तथ्य की याद दिलाने के लिए कि कंटेट के स्तर पर कहानी में एक बड़ी चूक कहीं घटित हो रही है। शिल्प कहानी की आंतरकि लय है जो कंटेट और चरित्र के पैरों चल कर आता है, और अंगद की तरह अपना पैर जमा कर आत्मविस्मृत सा स्वयं कहानी में डूबता-उतराता चलता है। इसलिए अपने विविध घटकों के साथ एक ही लय में एकाकार वही कहानी मुझे बंाधती है जो हर एक नए उद्घाटन के साथ मेरे भीतर बेचैनी पैदा करे, संशयों को गहराए, मर्मांतक आघात दे, या रुक कर पीप-मवाद-लहू से सने जख्मों पर मरहम लगाए और मनुष्य की बुनियादी अच्छाई के प्रति मेरे नष्ट होते विश्वास को फिर से सींच दे; लेकिन इस सारी प्रक्रिया में मुझे न डिक्टेट करे, न मंत्रमुग्ध। वह मेरे भीतर पाठक की शक्ल में बैठे सर्जक को जगाए, उत्साह और संघर्ष की आंच से दीप्त कर उसे कर्मठ बनाए, और नया पाठ सृजित करने के लिए सृजन की अनंत यात्रा पर ले जाए। इसलिए कहानी मेरे लिए रोटी की तरह एक बार खा (पढ़) कर समाप्त हो जाने वाली भोज्य-सामग्री नहीं है। अच्छी कहानी में अखंड समय की निधियां और स्मृतियां आबद्ध रहती हैं। कहानी परंपरागत रूढ़ियों के साथ अपने को प्रकट भी करती है और उनका प्रतिरोध रचते हुए नए क्षितिजों का संधान भी करती है। लेखक द्वारा सीमाबद्धता का अतिक्रमण कर छुपी हुई संभावनाओं का उत्खनन दरअसल कहानी की उर्वर जमीन में व्यंजनाओं के बीज बिखेर देना है जिन्हें पाठ के दौरान पाठक/आलोचक को न केवल पकड़ना है, बल्कि रच कर दो भिन्न कालखंडों में बंटे समय पर संवेदना और पहुंच का सेतु भी बना देना है। विधा के तौर पर आलोचना कहानी से भिन्न है, किंतु प्रकृतिगत स्तर पर अभिन्न। दोनों ही अपनी मूलभूत प्रकृति में जीवन का आलोचनात्मक सृजन हैं। दोनों की रचना-प्रक्रिया भी एक सी! वही, जीवन का अध्ययन, विश्लेषण और फिर अपने समूचे व्यक्तित्व को अंतर्दृष्टि में घुला-मिला कर विश्लेषणगत निष्कर्षों और वैयक्तिक प्राथतिकताओं के अनुरूप जीवन का एक नया परिवर्द्धित संस्करण रच देने की वयग्रता। इसलिए अच्छी कहानी या अच्छी आलोचना अपने रचयिता के व्यक्तित्व से अछूती नहीं रह सकती। मैं मानती हूं कि कहानी में रचनाकार के सृजन की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, पाठक के भीतर अपनी जड़ताओं और सीमाओं का अतिक्रमण करने की बेताबी उतने ही तीव्रतर होगी। कहानी, सृजन-प्रक्रिया के प्रथम चरण से लेकर लिखे जाने तक कुम्हार के चाक की तरह लगातार रचनाकार के मानस में तनाव की सृष्टि करते हुए चक्कर काटती रहती है। लिखे जाने के बाद रचनाकार भले ही तनावमुक्त होकर श्रम-शिथिल अवस्था में सुस्ता ले, कहानी भारतीय लोककथा के उस अभिशप्त नायक की तरह है जो अपने सिर पर घूमते चक्र को स्वयं ढोते रहने को नियतिबद्ध है। इसलिए कहानी रची जाकर भी समाप्त नहीं होती, समय और परिस्थितियों की संकुल लहरियों को लांघ कर हर दौर में अपनंे मूल्य, प्रभाव और प्रासंगिकता की जांच में लगी रहती है। बार-बार रचे जाने की उत्कंठा में कहानी न केवल अपने अर्थ का विस्तार करती है, बल्कि दो युगों को जोड़ने वाले समय की पीठ पर सवार होकर वह हर देश-काल में जी रहे मनुष्य की एक-सी प्रकृति और एक-सी आकांक्षाओं के सनातन सत्य को भी उभारने लगती है।

यहां आकर मेरी स्मृति में कितनी ही कहानियां बेचैनी से बाहर आने को उछलकूद मचाने लगी हैं। जयशंकर प्रसाद की ‘पुरस्कार’ कहानी की मधूलिका अपने बंदी प्रेमी अरुण की बगल में आ खड़ी हुई है। आंखों में गर्व का भाव है कि राजा को यथासमय देशद्रोही अरुण के विद्रोह की सूचना देकर उसने अपना नागरिक कर्त्तव्य निभाया है, लेकिन प्रेम की टीस अपनी जगह है। इसलिए अपनी देशभक्ति का पुरस्कार मांग रही है – ”. . . तो मुझे भी प्राणदंड मिले।” मैं चाह कर भी कहानी को कक्षा में पढ़ाए जाने वाले इस अर्थ में ग्रहण नहीं कर पा रही हूं। कहानी पढ़ते-पढ़ते बराबर देख रही हूं प्रसाद के परिवेश और सृजन-प्रक्रिया के समानांतर अपना परिवेश और सृजन-प्रक्रिया। इतिहास के किसी कल्पित कालखंड में जाकर प्रसाद इंसान की बुनियादी जरूरतों और आत्मसम्मान को छीन कर राज्यानुकंपा पर मोहताज बना देने वाले राज्य-दर्प को देख रहे हैं, और गुलाम देश के नागरिक के रूप में छल-बल, राज-दंड से वंचित कर दिए गए अपने युग की असहायता को उसमें पिरो रहे हैं। मधूलिका प्रेयसी नहीं, कृषक-कन्या के रूप में मेरे सामने आ खड़ी हुई है जो बरस दर बरस खेत में सोने की लहलहाती फसल देख भीतर तक संतोष और आह्लाद से भीग जाती है। मधूलिका को धकिया कर मीडिया और समाज से अदृश्य कर दिया गया मेरे अपने समय का अदना सा किसान मेरे सामने आ खड़ा होता है, मानो कह रहा हो, विकास का ढिंढोरा पीट कर किसी की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि जमीन महज धरती का टुकड़ा नहीं, कई-कई पीढ़ियों का पेट, हाथ की लकीर और माथे का मान भी है। तब इस कहानी के साथ माधवराव सप्रे की कहानी ‘टोकरी भर मिट्टी’ और कोई सौ बरस बाद रची गई सत्यनारायण पटेल की कहानी ‘लाल छींट वाली लूगड़ी का सपना’ को जोड़ कर मैं अपने वक्त की कृषि-समस्याओं को समझने लगती हूं। अच्छी कहानी आलोचना के एक पाठ द्वारा सुनिश्चित कर दिए गए रूप के साथ कभी स्थिर नहीं रहती। उसकी सार्थकता अपने को सफलतापूर्वक पढ़वा ले जाने में नहीं, पाठक के भीतर रचनाकार की ताब भर कर जीवन की शिनाख्त और सृजन करने की प्रेरणा बनने में है।

अजीब अंतर्विरोध है कि कहानी में तनाव का घनीभूत क्षण ही मुक्ति की संभावनाओं को रचता है, और जिस स्थल पर पाठक को मुक्त करता है, वहीं उसके आक्रोश को तीव्रतर का उसे मनुष्य-बोध और नागरिक बोध से संपन्न भी करता है। जैसे परिवार में अवांछित हो जाने की प्रतीति ‘वापसी’ (उषा प्रियंवदा) कहानी के गजाधर बाबू के भीतर मोहभंग और अजनबियत की पीड़ा देकर आत्मसार्थकता की अन्य दिशाओं के संधान की बृहद् प्रेरणा देती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पुनः चीनी मिल में नौकरी के लिए जाते गजाधर बाबू को देख पाठक ठगा सा महसूस करता है। क्या यह स्वयं उसकी अपनी नियति है? संस्कृति के तमाम आवरणों के बावजूद क्या मनुष्य अभी भी आदिम है, भूख और स्वार्थ से लिपटा? युगीन दबाव सतह पर दीखती विकृतियों को बनाते हैं या मनुष्य की बनैली वृत्तियां ही संगठित होकर विकृतियों को मूल्य का दर्जा देने लगती हैं? कहानी का लक्ष्य चैन और सुकून देकर पाठक को सुलाना नहीं, जगाना है। यह जगाना उसके स्नायु तंत्र को उत्तेजित करना नहीं है, बल्कि भावनाओं का परिष्कार करके उदात्तीकरण की उस अवस्था को ले जाना है जहां वर्ग, वर्ण, धर्म, लिंग, जाति, भाषा आदि सब भेद तिरोहित हो जाते हैं। परिष्कार की इस प्रक्रिया में भावनाएं अपना अनगढ़ स्थूल सतही रूप छोड़ पहले संवेदना की परिपक्वता में ढलती हैं, फिर विवेक से अनुशासित हो स्थितियों पर निःसंग चिंतन-मनन का अवकाश पाती है। कहानी बेशक एक आत्मपरक जगत की सृष्टि करके पाठक के निजी संवेगों के सहारे उसके भीतर उतरती है, लेकिन अर्थ-ग्रहण और अर्थ-विश्लेषण की प्रक्रिया में वह निर्वैयक्तिक हो जाने का संस्कार देती है। ठीक वही निर्वैयक्तिकता जो रचते हुउ रचनाकार के निजत्व और ममत्व का क्षय कर उसे सृष्टि के साथ जुड़ने की संवेदना देती है। यह तय है कि सृजन के दौरान जब-जब रचनाकार निर्वैयक्तिकता को साधने में असमर्थ रहता है, तब-तब पाठक के भीतर वस्तुपरक तटस्थ विश्लेषण का बोध पैदा नहीं हो पाता। कहानी का प्रभाव दरअसल और कुछ नहीं, लेखक की अपनी अंतर्दृष्टि है जो पाठक की संवेदना के साथ संवाद कर दोनों के बीच संबंध के तंतु निर्मित करती है। इसलिए कहानी के लिए समाज का दर्पण होना जरूरी नहीं, रचयिता की मानस-पुत्री होना जरूरी है। स्त्री विमर्श के सरोकारों का देह विमर्श की स्थूलता में और दलित विमर्श की मानवीय पुकार का प्रतिशोध की टंकार में रिड्यूस हो जाना कहीं न कहीं लेखन के दौरान लेखक का वर्ग/वर्ण/धर्म/लिंग बने रहना है।