शोभा नारायण

अंग्रेज़ी मे एम ए… एम फ़िल दिल्ली विश्व विद्यालय से। भारतीय तुलनात्मक साहित्य में विशेष रुचि और उसपर काम।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्रेयी कॉलेज से एसोसियेट प्रोफ़ेसर के पद से सेवा निवृत्त।

२००५ से हिन्दी में लिखना आरम्भ किया। कहानियाँ हिन्दी की विशिष्ट पत्रिकाओं में स्थान पा चुकीं हैं। कुछ कहानियाँ भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित और प्रकाशित। हिन्दी में दो कहानी संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित।

हिन्दी से अंग्रेज़ी में अनुवाद ,विशेषतः कविताएँ।

अंग्रेज़ी में शोध पत्र। देश विदेश में प्रस्तुति।

कई सांस्कृतिक संस्थाओं में भागीदारी।

हाल में एक डिजीटल फ़िल्म प्रोड्यूस की है जिसे एक फ़िल्म फ़ेस्टिवल में स्थान मिला है।

उपन्यास

समीक्षा।

कविता

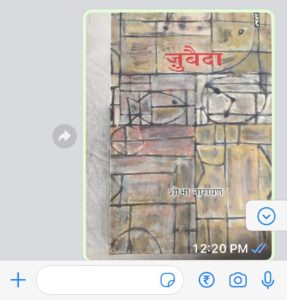

ज़ुबैदा

वरिष्ठ साहित्यकार, बेहद सौम्य और सुलझे हुए व्यक्तित्व की मल्लिका शोभा नारायण का यह उपन्यास शुरू से अंत तक बांधे रखता है।

‘ज़ुबैदा’ 1947 से लेकर 1984 तक के कालखंड को खुद में समेटे हुए है। इसकी कहानी दंगों से शुरू होकर दंगे पर खत्म होती है। दंगे में आम जनता की जिंदगी कैसे पीसती-जलती-घुटती-मरती है, कैसे हंसता-खेलता परिवार तबाह होता है, कैसे मासूम बच्चे ताउम्र दंगे का दंश झेलते हैं, कैसे समाज का बिखराव होता है, ये सब लेखिका ने ‘ज़ुबैदा’ के माध्यम से कहा है। ज़ुबैदा की त्रासदी हमें शुरू से अंत तक झिंझोड़ती रहती है।

उपन्यास का एक जरूरी पात्र रासबिहारी कहता है कि दंगे का कोई धर्म नहीं होता। यह कटु सत्य है, बाकी मानव धर्म हमेशा ही प्रेम, भाईचारे और दूसरे के दुख-तकलीफों को आत्मसात करता आया है और इस उपन्यास का मूल मर्म भी शायद यही है। दंगे के माहौल से कहानी शुरू होती है उस ज़ुबैदा की जो तब मात्र 9 साल की अबोध बच्ची थी। वह भटकती हुई राजबिहारी हवेली पहुंचती है। वहां ना सिर्फ उसे शरण मिलती है बल्कि एक धर्मपरायण परिवार में उसे उसके मुस्लिम नाम के साथ अपना लिया जाता है, वह भी तब जब उसी परिवार का एक सदस्य ज़ुबैदा की हवेली में आने के बाद, दंगों में मारा जाता है। इसके बावजूद उस झुलसते दंगे की आंच तक उस मासूम पर परिवारवाले नहीं आने देते। दिन, महीने, साल गुजरते हैं और ज़ुबैदा पंजाबी हिंदू परिवार के लड़के को अपना जीवन साथी चुनती है। ज़ुबैदा की जिंदगी एक पटरी पर चल रही थी कि एक बार फिर उसे बड़ा झटका दंगों से ही मिलता है। सन 84 के दंगों की भेंट में उसका इकलौता जवान बेटा मारा जाता है। इस बार वह सिर्फ टूटती ही नहीं, टूट कर पूर्णतः बिखर जाती है।

लेखिका ने 47 से 84 के दो दंगों के बीच उपन्यास का जो ताना-बाना बुना है, उसमें दंगे और उसकी त्रासदी के साथ तेजी से बदलता समाज, तरक्की करता देश, पुरानी भाषा, चलन, पहनावे का बदलता सामाजिक स्वरूप भी बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है, वहीं संयुक्त परिवारों की मजबूत दीवारों के ढहने की दास्तां भी बहुत ख़ामोशी से बयां की गई है। संयुक्त परिवार के कहीं सरल और कहीं जटिल रिश्तों की अबूझ पहेली को टटोलती उनकी निगाहें और कलम दोनों की कोई सानी नहीं।

‘ज़ुबैदा’ दंगों के स्याह सच का वह दस्तावेज है जिसकी महत्ता हर काल में, हर जमाने में बनी रहेगी क्योंकि दंगे चाहे जिस काल में हों, उसका हश्र ज़ुबैदा जैसा होना निश्चित है या फिर उससे भी बदतर।

किताबें