हेमांग देसाई

हेमांग अश्विनकुमार (1978-) गुजराती और अंग्रेजी में काम करने वाले कवि, कथा लेखक, अनुवादक, संपादक और आलोचक हैं। उनकी रचनाएँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं और पुस्तकों में छपी हैं। उनके द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवादों में Poetic Refractions (2012), an anthology of contemporary Gujarati poetry and Thirsty Fish and other Stories (2013), an anthology of select stories by eminent Gujarati writer ‘Sundaram’ and Vultures (2022), a Gujarati Dalit novel by Dalpat Chauhan published by Penguin Random House, India, Arun Kolatkar’s Kala Ghoda Poems (2020), Sarpa Satra (2021) and Jejuri (2021) शामिल है । इन अनुवादों ने गुजराती साहित्यिक क्षेत्र में एक मूल्यवान, महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। उनकी कविताओं का ग्रीक, इतालवी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

मेरा नाम बिल्किस हो

तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है बिल्किस?

यह मेरी कविताओं को दाग देता है

और मजबूत कानों से खून बहने लगता है

तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है बिल्किस?

कि चपल जुबान को लकवा मार जाता है

और वह अधबीच ही ठहर जाती है

तुम्हारे दर्द की हर छवि जो मैं बनाता हूँ

अंधी हो जाती है

तुम्हारी आँखों में दहकते दुःखों के सूर्य से

झुलसाने वालीं अन्तहीन धर्मयात्राएँ

यादों के उड़ते समंदर

सब उस स्तब्ध बेधक नज़र में डूब जाते हैं

मेरे द्वारा स्थापित हर नियम मिटा डालो

और सभ्यता के इस पाखंड को चूर-चूर कर दो –

यह एक ताश के पत्तों का महल है

एक प्रचारित झूठ है

तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है बिल्किस

जो आदर्श न्याय के सूर्यमुखी चेहरे पर

स्याही के धब्बे बिखेरता है

तुम्हारी साँसों के रक्त में सनी हुई

यह लज्जित धरती एक दिन

सालेहा की कोमल, फटी हुई खोपड़ी की तरह

फूट जाएगी

वह पहाड़ी जिस पर तुम

सिर्फ एक पेटीकोट पहने हुए चढ़ी थी

शायद हमेशा के लिए निर्वस्त्र हो जाएगी

युगों तक घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा वहाँ

और इस धरा पर बहने वाली हवाओ में

नामर्दानगी के श्राप सरसरायेंगे

तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है बिल्किस

कि मेरी प्रवाही कलम

इस ब्रम्हांड के लंबे चाप के मध्य ही रुक जाती है

और नैतिकता के टुकडे हो जाते हैं

यह कविता भी संभवतः निर्थथक हो जाएगी

ये मृत माफीनामे, बेईमान कानून व्यवस्था

ऐसे ही रहेंगे

जब तक तुम इनमें

अपना जीवन और साहस नहीं भरते

इसे अपना नाम दो बिल्किस

सिर्फ नाम ही नहीं

मेरी जीर्ण-शीर्ण, चिड़चिड़ी -उदास आस्था को सक्रियता दो बिल्किस

मेरी असंबद्ध निर्जीव संज्ञाओं को

कोई विशेषण दो बिल्किस

मेरी हैरान परेशान निष्क्रिय क्रियाओं को

चपल फुर्तीले प्रश्नवाचक क्रिया विशेषणों

में परिवर्तित होना सिखाओ बिल्किस

मेरी लड़खड़ाती भाषा को

कोमल, उदात्त अलंकार

और दृढ़ रूपक का सहारा दो बिल्किस

स्वतंत्रता के लिए एक उपनाम

न्याय के लिए एक स्वर

और विद्रोह का विरोध दो बिल्किस

इसे तुम्हारी दृष्टि दो बिल्किस

तुम्हारे अंदर बहने वाली रात से

इसकी आँखों को रौशनी दो बिल्किस

बिल्किस ही इसकी लय हो, ध्वनि हो

इस उदात्त हृदय का गीत हो

इस कविता को पन्नों के पिंजरे से बाहर बहने दो

और ऊँचा उड़ने दो, चहुँओर फैलने दो

मानवता के इस शांति कपोत को

अपने डैनों की छाया में

इस खूनी ग्रह को समेट लेने दो

घाव पर मरहम लगाने दो

तुम्हारे नाम में जो कुछ भी अच्छा है

उसे छलकने दो बिल्किस

प्रार्थना करो! एक बार मेरा नाम बन जाओ बिल्किस।

कवि- हेमांग देसाई

अनुवाद- मालिनी गौतम

………………….

.....................

बांग्ला से अनुदित कवितायेँ :——

{ 1 } ००० बीस साल बाद ०००

रचना —– जीवनानंद दास

अनुवाद —- मीता दास

बीस साल बाद अगर उससे फिर मुलाकात हो जाये !

फिर बीस साल बाद ….

हो सकता है धान के ढेरों के पास

कार्तिक माह में …..

तब संध्या में कागा लौटता है घर को …. तब पीली नदी

नरम – नरम सी हो आती है सूखी खांसी सी गले में…. खेतों के भीतर !

अब कोई व्यस्तता नहीं है ,

और न ही हैं और भी धान के खेत ,

हंसों के नीड़ के भूँसे , पंछियों के नीड़ के तिनके बिखरा रहे हैं ,

मुनिया के घर रात उतरती है और ठण्ड के संग शिशिर का जल भी !

हमारे जीवन का भी व्यतीत हो चुके हैं बीस -बीस , साल पार ….

हठात पगडंडी पर अगर तुम मिल जाओ फिर से !

शायद उग आया है मध्य रात में चाँद

ढेर सारे पत्तों के पीछे

शिरीष अथवा जामुन के ,

झाऊ के या आम के ;

पतले – पतले काले – काले डाल – पत्ते मुंह में लेकर

बीस सालों के बाद यह शायद तुम्हे याद नहीं !

हमारा जीवन भी व्यतीत हो चूका है बीस -बीस , साल पार ….

हठात पगडंडी पर अगर तुम मिल जाओ फिर से !

शायद तब मैदान में घुटनो के बल उल्लू उतरता हो

बबूल की गलियों के अंधकार में

पीपल के या खिड़की के फांकों में

आँखों की पलकों की तरह उतरता है चुपचाप ,

थम जाये अगर चील के डैने …..

सुनहले – सुनहले चील – कोहरे में शिकार कर ले गये हैं उसे ….

बीस साल बाद उसी कोहरे में पा जाऊँ अगर हठात तुम्हे !

००००००००

{ 2 } ००० आदिम देवताओं ०००

रचना — जीवनानंद दास

अनुवाद —मीता दास

आग , हवा और पानी : आदिम देवताओं की सर्पिल परिहास से

तुम्हे जो रूप दिया — वह कितना भयानक और निर्जन सा रूप दिया ,

तुम्हारे संस्पर्श से ही मनुष्यों के रक्त में मिला दिया मक्खियों सी कामनायें |

आग , हवा और पानी के आदिम देवताओं के बंकिम परिहास से

मुझे दिया लिपि , रचना करने का आवेग :

जैसे की मैं ही होऊं आग , हवा और पानी ,

जैसे की मैंने ही तुम्हारा सृजन किया है |

तुम्हारे चेहरे का लावण्य रक्त विहीन , मांस विहीन , कामना विहीन ,

जैसे गहरी रात में — देवदारु के द्वीप ;

कहीं सुदूर निर्जन में नीलाभ द्वीप हो जैसे ;

स्थूल हाथों से व्यवहार होने पर भी

धरती की मिट्टी में गुम हो रही हो कहीं ;

मैं भी गुम हो रहा हूँ सुदूर द्वीप के नक्षत्रों के छाया तले |

आग , हवा और पानी : देवताओं के बंकिम परिहास से

सौंदर्य के बीज बिखराते चलते हैं इस धरती पर ,

और बिखराते चलते हैं स्वप्नों के बीज

अवाक होकर सोचता रहता हूँ , आज रात कहाँ हो तुम ?

सौन्दर्य जैसी निर्जन देवदारु के द्वीप में या नक्षत्रों की छाया को ही नहीं चीन्हता ——

धरती के इस मनुष्य रूप को ??

स्थूल हाथों से उपयोग होते हुए — उपयोग — उपयोग

उपयोग होते हुए उपयोग ………

आग , हवा और पानी : आदिम देवता गण

ठठा कर हंस उठते हैं

” उपयोग – उपयोग होते हुए क्या

सूअर के मांस में तब्दील हो जाता है ? “

मैं भी ठठा कर हँस दिया ——

चारों तरफ अट्टहास की गूँज के भीतर

एक विराट ह्वेल मछली का मृत देह लिए

अंधकार स्फित होकर उभर आया भरे समुद्र में ;

लगा धरती का समस्त सौंदर्य अमेय ह्वेल मछली की

मृत देह की दुर्गन्ध की तरह है ,

जहाँ भी चला जाता हूँ मैं

सारे समुद्र के उल्काओं में

यह कैसा स्वाभाविक सा और क्या स्वाभाविक नहीं है

यही सोचता रहता हूँ मैं !

००००००

{ 3 } ००० सिर्फ जीना चाहता हूँ ०००

कविता – शक्ति चट्टोपाध्याय

अनुवाद – मीता दास

नदी का तट भरभराकर टूट रहा है ,

नदी चौड़ी हो रही है

दोनों छोरों का प्रसार हो रहा है

फूलकर कुप्पा सा होकर मनुष्यों का जल

पकड़ रक्खा है दाँतों से

घर – द्वार , गृहस्थी सब टूटा – फूटा

जल है की बह रहा है , रफ़्तार से बांध तोड़

मैदान रौंदती , टेढ़े हुए जा रहे हैं पेड़ – झाड़ और मैं

निजस्व मिट्टी के तट पर बैठ उदासीन सा पक्षी मार रहा हूँ

आसमान की ओर छलांग मार कर , चाहता हूँ परित्राण

चाहता हूँ , जीवित रहना , रहना चाहता हूँ जीवित

सिर्फ जीना , अहिर्निश मृत्यु के इस उलट – फेर के

मध्य भी जीना चाहता हूँ , सिर्फ जीवित रहना चाहता हूँ | |

०००००००००

{ 4 } ००० हेमंत के अरण्य का मैं हूँ पोस्टमैन ०००

कवि — शक्ति चट्टोपाध्याय

अनुवाद — मीता दास

हेमन्त के अरण्य में मैंने अनेकों पोस्टमैनों को विचरते हुए देखा है

उनके पीले झोले भर चुके हैं मैले भेड़ों के पेट की तरह

कितने दिनों पुरानी , नई चिट्ठियाँ बीन भी लिए इन अरण्य के पोस्टमैनों ने

मैंने देखे हैं , केवल वे चुन रहे होते हैं अनवरत

बगुलों की तरह गुप्त रूप से मछलियॉँ

ऐसी ही असंभव सी और रहस्यपूर्ण , सतर्क सी व्यस्तता है उनकी ….

हमारे पोस्टमैनों की तरह नहीं हैं वे

जिनके हाथों से अविराम विलासपूर्ण प्रेम पगी हमारी चिट्ठियाँ गुम होती ही रहती हैं |

इसलिए हम क्रमशः एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं

हम क्रमशः चिट्ठियों के लोभ में दूर होते जा रहे हैं

हमे क्रमशः दूर – दूर से अनेकों चिट्ठियाँ मिल रही हैं

हम कल ही तुम लोगों से दूर होकर लिखेंगे प्रेम पगी चिट्ठियाँ

और धर देंगे पोस्टमैनों के हाथों

इस तरह हम अपने ही तरह के लोगों से दूर हटते जा रहे हैं

इस तरह हम बताना चाहते हैं अपनी मूर्खतापूर्ण दुर्बलतायेँ

और अभिप्राय सब कुछ

हम आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखना ही नहीं चाहते

और शाम को बरामदे की जनहीनता में हम तैरते रहते हैं केवल

इस तरह हम अपने को निर्वस्त्र कर एकाकी ही बह जाते हैं वस्तुतः चाँदनी में

बहुत दिन हुए हमने एक दूसरे का आलिंगन नहीं किया

बहुत दिन हुए हमने लोगों के चुम्बनों का स्वाद भी नहीं लिया

बहुत दिन हुए हमने लोगों के गीत भी नहीं सुने

बहुत दिन हुए हमने ऐसे – वैसे शिशु भी नहीं देखे

हम अरण्य से भी ज्यादा पुरातन अरण्य की और बह { अग्रसर हो } रहे हैं

जहाँ अमर पत्तों की छाप पत्थरों की ठोढ़ी में अंकित हैं

उसी तरह हम पृथ्वी को छोड़कर मेल – मिलाप के देश की और बह { अग्रसर हो } रहे हैं …

हेमन्त के अरण्य में मैंने अनेकों पोस्टमैनों को विचरते हुए देखा है

उनके पीले झोले भर चुके हैं मैले भेड़ों के पेट की तरह

कितने दिनों से नई – पुरानी चिट्ठियाँ बीन – बीन कर लाये हैं

उसी हेमंत के पोस्टमैन सभी ने

एक चिट्ठी से अन्य चिट्ठी तक की दूरी केवल बढ़ रही है

पर एक पेड़ से अन्य पेड़ की दूरी को मैंने कभी नहीं देखा ……..

००००००००

{ 5 } ००० कहो प्रेम करते हो ०००

कवि – शक्ति चट्टोपाध्याय

अनुवाद -मीता दास

इस अस्पताल में आकर मुझे महसूस होता है कि सिर्फ मैं ही बीमार हूँ

और बाकी सभी लोग स्वस्थ्य हैं , जीवन्त हैं , वे सिर्फ कॉरिडोर में टहलते रहते हैं ……

इधर – उधर आवाजाही करते हैं खिड़की के पास ठहर कर , पक्षियों को ताकते हैं ,

पक्षियों के संग कुछ बातें भी करते हैं ,

कोई भी अखबार यहाँ नहीं आता |

यहाँ कौन है जो परवाह करे खबरों की , तेल की कीमतों की ??

यहाँ तो सोने से भी कीमती हैं कुछ निरोगी मनुष्य !

मैं बीमार हूँ और अकेला मैं ही हूँ दुखी , इसलिए ही तो यहाँ हूँ

और लेटा हुआ हूँ बिस्तर पर , बैठा हुआ हूँ ,

और खड़ा होता भी हूँ आईने के सम्मुख ,

और तुम मेरे भीतर ही करते हो बातें

भूत – प्रेत जो भी हो तुम ,

मेरे भीतर करते हो बातें

प्रेम की बातें करो …..

हो न हो वे सारी बातें सुई की तरह ही निष्ठुर ,

न्याय की बातें , कहो मेरे भीतर से ही कहो

बरसात की तरह करो बातें ,

बिजली की तरह करो बातें …….

कहो न , अच्छे हो और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया है

कहो न , प्रेम करते हो इसलिए ही तो तुम्हारा रोग हो गया है ठीक ||

०००००००००

{ 6 } ००० सितम्बर ‘ 46 ०००

रचना — सुकान्त भट्टाचार्य

अनुवाद — मीता दास

सुकून नहीं है कलकत्ते में

हर शाम का रक्त कलंक आवाज देता है आधी रात को |

ह्रदय के स्पंदन की गति द्रुत हो जाती है और :

मूर्छित हो जाता है शहर |

अब शाम होते ही गाँव की तरह

जनहीन हो उठता है शहर का पथ ;

स्तब्ध होकर अलोक स्तम्भ भी

आलोकित करता है डरा – सहमा सा |

किधर हैं दुकाने ?

कहाँ हैं जनता की वह भीड़ ?

शाम को उजाले की बाढ़ में भी

शहर के पथ पर भी अब

अब नहीं दिखती जनता के

सार्वजनिक परिवहन के साधन

नहीं है ट्राम और नहीं है बसें —-

साहसी पथिकहीन

इस शहर में अब आतंक पसर रहा है |

कतारबद्ध है सभी घर

लगते हैं सभी कब्रों के मानिंद ,

जैसे मृत मनुष्यों का स्तूप सीने में लिए

चुपचाप डरकर निर्जन में पड़ा हुआ है |

रह – रहकर आती हैं आवाजें

मिर्ल्ट्री के ट्रकों के गर्जन की जो

इस पथ पर दौड़ी चली जाती हैं बिजली के वेग से

अपना आक्रोशित दम्भ लिए |

कलंकित अन्धकार काले खून की तरह

धावा बोलता है सचेत शहर में

शायद रात गए रास्ते के भटकते कुत्तों का दल

मनुष्यों की देखा – देखी , अपने जाति – बिरादरी को देखकर

दिखावे के लिए आक्रमण करते हैं |

घुटी हुई साँसें लिए शहर

छटपटाता है सारी रात

कब होगा सवेरा ?

जादुई छड़ी छुवन मिल जायेगी क्या उज्वल धूप में ?

शाम से ही प्रत्युष तक के लम्बे अंतराल में

हर प्रहर दर प्रहर

पूछता है आवाज के संग , हर पल घड़ी के घंटों के संग

धैर्यहीन शहर का प्राण :

इससे ज्यादा क्या छुरी होती है निष्ठुर ?

चमगादड़ की तरह काला अन्धकार

अफवाहों के डैनों पर बैठकर सजग कान लिए

सारी रात चक्कर काटता रहता है |

सन्नाटे को दहलाकर कभी – कभी

गृहस्थों के द्वार पर रोबदार , अटल और गंभीर

आवाज गूँज उठती है सख्त बूटों की |

शहर मूर्छित होकर गिर पड़ता है |

जुलाई ! जुलाई ! दोबारा लौटकर आये यही

आज कलकत्ते की प्रार्थना है ;

चारों ओर सिर्फ जुलूसों का है कोलाहल —-

यहाँ पैरों की आवाजें सुनाई दे है |

अक्टूबर को जुलाई बनाना ही होगा

फिर हम सभी होंगे संग – संग खड़े ,

अगस्त और सितम्बर माह

इस बार मिट जाए इतिहास से | |

०००००००००

{ 7 } ००० काफिला ०००

रचना — सुकान्त भट्टाचार्य

अनुवाद — मीता दास

अचानक धूल उड़ाता गुजर गया

युद्ध से लौटा हुआ एक काफिला { कॉन्वॉय }

क्रोधित हो उठे टिड्डी दल के मानिंद

राजपथ को चकित करता वह

आगे की ओर अपनी तोपों को ऊँची कर ,

पीछे खाद्य और रसद का भंडार लिए चलता |

इतिहास का छात्र हूँ मैं

खिड़की से अपनी आंखे घुमा ली

इतिहास की ओर |

वहां भी मैंने देखा उन्मत्त एक काफिला { कॉन्वॉय }

दौड़ता हुआ आ रहा है युग – युगांतर से राजपथ पार करता हुआ

और उसके सामने चल रही हैं धुआँ उगलती तोपें

पीछे चल रही हैं खाद्यों अनाजों को जकड़ी हुई जनता —

तोपों के धूओं की ओट में देखा मैंने अदद इंसान |

और देखा मैंने फसलों के प्रति उनकी अनुवांशिक ममता |

अनेक युगों से , अनेक अरण्यों , पहाड़ों और समुद्रों को पार कर

वे बढ़े आ रहे हैं : झुलसे हुए कठोर चेहरे लिए ||

००००००

{ 8 } ००० ठिकाना ०००

रचना – सुकांत भट्टाचार्य

अनुवाद – मीता दास

ठिकाना मेरा तुमने चाहा है, बंधु !

ठिकाने के ही संधान में लगा हूँ,

नहीं मिला आज तक ? दुख दिया है तुमने तो क्यूँ न करूँ अभिमान ?

ठिकाना अगर न भी चाहो, बंधु !

पथ ही है मेरा वास स्थान, कभी पेड़ों के नीचे रहता हूँ,

कभी पर्णकुटीर गढ़ता हूँ,

मै यायावर, चुनता रहता पथ के पत्थर,

हज़ारों जनता जहाँ, वहाँ मै प्रतिदिन घूमता-फिरता हूँ |

बंधु ! मै ढूँढ़ ही नहीं पाता घर की राह,

तभी तो गढ़ूँगा पथ के पत्थरों से

मज़बूत इमारत |

बंधु, आज आघात न करो

तुम लोगों के दिए घाव पर

मेरा ठिकाना ढूँढो सिर्फ़

सूर्योदय के पथ पर |

इंडोनेशिया ,युगोस्लाविया

रूस और चीन के पास ,

मेरा ठिकाना बहुकाल से

मानो बंधक पड़ा है |

क्या तुमने कभी ढूँढ़ा है मुझे

समस्त देशभर में ?

नहीं मिला मेरा ठिकाना ? तब क्या

गलत पथ पर ढूँढ़ते फिरे हो |

मेरा ठिकाना जीवन के पथ से

महामारी से होकर

मुड़ गया है जो कुछ दूर जा कर

मुक्ति के मोड़ पर |

बंधु ! कोहरा… सावधान यहाँ

इस सूर्योदय के भोर में;

तुम अकेले न पथ भूल जाओ

रोशनी की आस में |

बंधु ! न मालूम क्यूँ आज अस्थिर है

रक्त, नदी का जल,

नीड़ में पाखी और समुद्र भी चंचल |

बंधु ! समय हो आया अब

ठिकाना अब अवहेलित

बंधु ! तुमसे इतनी ग़लतियाँ क्यूँ होती हैं ?

और कितने दिनों तक दोनों आँखें खुजलाओगे,

जहाँ से जलियांवाले बाग़ का पथ शुरू होता है

उसी पथ पर मुझे पाओगे,

जलालाबाद का पथ पकड़ मेरे भाई !

धर्मतल्ला के ऊपर ,

देखना ठिकाना लिखा है प्रत्येक घर में क्षुब्ध

इस देश में खून के अक्षरों में |

बंधु ! आज दो विदा

देख कैसे उठ रही है तूफ़ानी हवा

ठिकाना देता हूँ यही ,

इस बार मुक्त स्वदेश में ही मुझसे मिलो ।

000000

{ 9 } ००० तंदूर धमाका ०००

रचना — नवारुण भट्टाचार्य

अनुवाद — मीता दास

राष्ट्रीय की मेज पर चल रही है

दो पैर जिन्होंने पहन रखी है

त्वरित तंदूर से झुलसी हुई हाई हील वाली जूतियाँ

राष्ट्रीय भोज की मेज पर घूम रही है

इस प्लेट से उस प्लेट पर

हाथ ही नहीं आ रही है किसी के

दोनों पैर रोस्टेड हाई हील वाली जूतियाँ पहने ,

खट – खट करती हुई घुस गई पार्लियामेंट में

और कूदकर चढ़ गई स्पीकर के टेबल पर और

संविधान पर गोल – गोल दाग पड़ गए हील के

केवल टी ० वी ० पर , मेट्रो चैनल पर सिर्फ दिखाई दे रहा है

दो पैर नाच रहे हैं , हील वाली रोस्टेड हुई जूतियाँ पहने

और कह रहे हैं ……

हमसे है मुकाबला

क्लू कुछ भी नहीं मिला

हम आपके हैं कौन

बीवी , रखैल , बेटी या बहन

नाच रही है , मजे से नाच रही है

रोस्टेड , हील वाली जूतियाँ पहने

दो पैर

लाजवाब गुरु , यहीं ख़त्म और यहीं से शुरु

इसे ही कहते हैं तंदूर धमाका ||

०००००००

{ 10 } ००० आपने जो घड़ी पहन रखी है ०००

रचना — नवारुण भट्टाचार्य

अनुवाद — मीता दास

आपने जो घड़ी पहन रखी है

हो सकता है एक दिन रक्त चूस कर

एक दीवार घड़ी में हो जाये तब्दील

दीवार घड़ी से बंधे अनेकों कंकाल

हड़प्पा और लोथल में मिले हैं

आजकल पूरे परिवार को टेलीविज़न

टेलीविज़न

निगल चुकी है

ऐसे ख़बरें भी हैं मेरे पास कि —-

मेरे दोस्त की पत्नी के कानों से

सात सालों तक टेलीफोन चिपका रहा

और एंगेज़्ड टोन बजता रहा

आज वह पागल हो चुकी है

और वाशिंग मशीन से निकला हुआ

साफ़ – सुथरा धुल कर सूखा हुआ शिशु

अब हर घर में है मौजूद

अपने आप तैयार फालतू चमगादड़

सहसा ही अपने पंख बंद कर सकता है

और आईने के भीतर प्रवेश करने के बाद

हो सकता है अपने-आप वापस ही न आये

अगर कुछ घटित भी हो जाये

जैसे की सपरिवार आपकी कार

आपका कहना न मान कर

ब्रिज से कूद ही जाए

और जो वीडियो बना होगा

कॉम्पेक्ट डिस्क या ऑडियो कैसेट और

रह जायेंगे हवा को बाँटने की चेष्टा में

प्रयासरत कुछ फेफड़े

अगर ऐसा कुछ न भी हो

और अचानक डॉट पेन घुस जाए गले के भीतर

या सीने की जेब में दियासलाई की डिबिया फट जाए

पंखों के ब्लेड से उत्तर आयें जिलेटिन

और रेफ़्रिजेटर के भीतर

बर्फ के झालरों के मुंड

कमजकम समझा ही देंगे कि

आप लोग सूअर के बच्चों की तरह

क्लान्तिहीन परिश्रम करने को राजी होते तो

ऐसी परिणीति कभी भी घटित न होती ||

बांग्ला से अनुदित कवितायेँ :——

बांग्ला से अनुदित कवितायेँ :——

...............................

तसलीमा जी के जन्मदिन पर सुलोचना द्वारा अनुदित कविताएं पेश की जा रहीं हैं -

तसलीमा नसरीन की कविता

(बांग्ला से अनुवाद :- सुलोचना )

१. प्रेम

…………………………………

…………………………………

यदि मुझे काजल लगाना पड़े तुम्हारे लिए, बालों और चेहरे पर लगाना पड़े रंग , तन पर छिड़कना पड़े सुगंध, सबसे सुन्दर साड़ी यदि पहननी पड़े, सिर्फ तुम देखोगे इसलिए माला चूड़ी पहनकर सजना पड़े, यदि पेट के निचले हिस्से के मेद, यदि गले या आँखों के किनारे की झुर्रियों को कायदे से छुपाना पड़े, तो तुम्हारे साथ है और कुछ, प्रेम नहीं है मेरा | प्रेम है अगर तो जो कुछ है बेतरतीब मेरा या कुछ कमी, या कुछ भूल ही, रहे असुन्दर, सामने खड़ी हो जाऊँगी, तुम प्यार करोगे | किसने कहा कि प्रेम खूब सहज है, चाहने मात्र से हो जाता है ! इतने जो पुरुष देखती हूँ चारों ओर, कहाँ, प्रेमी तो नहीं देख पाती !!

———————————–

२. व्यस्तता

———————————–

मैंने तुम्हारा विश्वास किया था, जो कुछ भी था मेरा सब दिया था,

जो कुछ भी अर्जन-उपार्जन !

अब देखो ना भिखारी की तरह कैसे बैठी रहती हूँ!

कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता।

तुम्हारे पास देखने का समय क्यों होगा! कितने तरह के काम हैं तुम्हारे पास!

आजकल तो व्यस्तता भी बढ़ गई है बहुत।

उस दिन मैंने देखा वह प्यार

न जाने किसे देने में बहुत व्यस्त थेतुम,

जो तुम्हें मैंने दिया था।

———————————————

३. आँख

———————————————

———————————————

सिर्फ़ चुंबन चुंबन चुंबन

इतना चूमना क्यों चाहते हो?

क्या प्रेम में पड़ते ही चूमना होता है!

बिना चुंबन के प्रेम नहीं होता?

शरीर स्पर्श किये बिना प्रेम नहीं होता?

सामने बैठो,

चुपचाप बैठते हैं चलो,

बिना कुछ भी कहे चलो,

बेआवाज़ चलो,

सिर्फ़ आँखों की ओर देखकर चलो,

देखो प्रेम होता है कि नहीं!

आँखें जितना बोल सकती हैं, मुँह क्या उसका तनिक भी बोल सकता है!

आँखें जितना प्रेम समझती हैं, उतना क्या शरीर का अन्य कोई भी अंग समझता है!

– सुलोचना (कवयित्री कहानीकार अनुवादक)

………………….

………………….

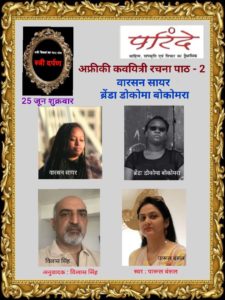

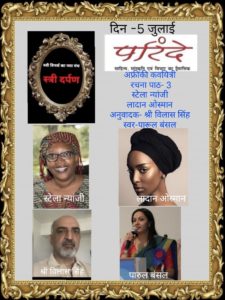

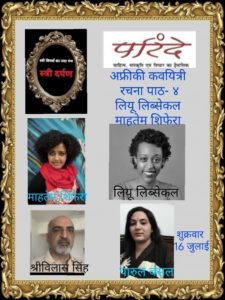

अफ्रीकी कवयित्रियों की अनुदित रचना का पाठ

अनुवादक: श्री विलास सिंह

स्वर : पारुल बंसल

===========================

===========================