सुमन केशरी

जन्म: 15 जुलाई, मुजफ्फरपुर, बिहार

सुमन केशरी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से सूरदास पर शोध किया है तथा यूनीवर्सिटी ऑफ़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ से एमबी ए ।

सुमन केशरी लंबे समय तक भारत सरकार में प्रशासन संबंधी कार्य करती रही हैं।लेखन एवं अध्यापन में गहरी रूचि के कारण सन् 2013 में ही उन्होंने भारत सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आई टी एम ग्वालियर में मैनेजमेंट का अध्यापन किया। प्रशासन से शोध एवं अध्यापन तक के गहन व व्यापक अनुभवों के फलस्वरूप सुमन की कविताओं का फलक अत्यंत विस्तृत है।इनकी कविताओं की भावसघन और विचारोत्तेजक सृजनात्मकता न केवल रूपविधान में, बल्कि मिथकों के आधुनिक अर्थान्वेषण में भी व्यक्त होती है। उनकी कविताएँ शब्द की शाश्वतता और निरंतरता में कवि की आस्था को रेखांकित करती कविताएँ हैं ।

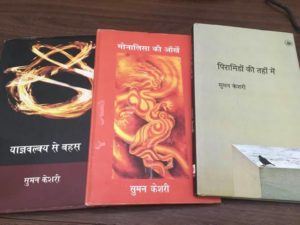

उनके पाँच कविता संग्रह प्रकाशित हैं—याज्ञवल्क्य से बहस (2008); मोनालिसा की आँखें (2013); पिरामिडों की तहों में (2018) तथा निमित्त नहीं (2022) । एक संकलन शब्द और सपने (2015) ई-बुक के रूप में प्रकाशित है। ”मोनालिसा की आँखें” संग्रह का अनुवाद मराठी एवं राजस्थानी भाषाओं में हुआ है। उनकी अनेक कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी, फ़्रेंच, स्पैनिश, बांगला, नेपाली एवं मराठी भाषाओं में हुआ है।

जीवन और लेखन दोनों में प्रयोगधर्मी सुमन केशरी ने अभी हाल ही में नाट्य-लेखन में भी अपनी लेखनी आजमाई है।

लघु नाटक: कोरोना काल में शादी (2020) शब्दांकन वेब-पत्रिका में छपा है।

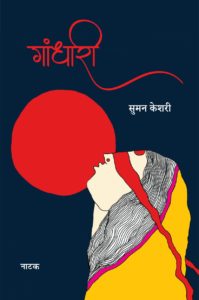

नाटक: गांधारी (2022)

सुमन केशरी ने प्रेप से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए “सरगम” और “स्वरा” नाम से पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की हैं।

संपादित रचनाएँ- (1)जे. एन यू में नामवर सिंह (2009), तथा

(2) आर्मेनियाई जनसंहार: ऑटोमन साम्राज्य का कलंक (सुश्री माने मकर्तच्यान के साथ)।

यह पुस्तक पहली बार बीसवीं सदी के पहले भयानक जनसंहार को आर्मेनियाई साहित्य की दृष्टि से देखती है। पहली बार हिंदी में इतनी प्रचुर मात्रा में सीधे आर्मेनियाई से हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराया गया है।इसके साथ ही पुस्तक में जनसंहार में बच गए लोगों की आप-बीती के साथ साथ जनसंहार पर गंभीर निबंध आदि संकलित किए गए हैं। “आर्मेनियाई जनसंहार: ऑटोमन साम्राज्य का कलंक” पर सुमन केशरी को आर्मेनिया गणराज्य के शिक्षा, विश्रान, संस्कृति एवं खेल मंत्रालय ने अपना सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मैडल से नवाजा है।

इन दिनों वे कथानटी सुमन केशरी के नाम से सोशल मीडिया पर कहानियाँ भी सुनाती हैं। उनका यूट्यूब चैनल है- Kahoon Ek Prasang https://www.youtube.com/channel/UCbEPiP1Eshf7X3LUZRpltVg

………………………

कविताएं

इरफ़ान* भाई के लिए एक अधूरी कविता...

ईश्वर दर्द की तरह ही होता होगा

ब्रह्मांड में व्याप्त

कण में सिमटा हुआ…

मन उसमें रंग

उसी में बदलता होगा

क्षण क्षण प्रति क्षण

कभी भूरा धूसर

कभी हरा

कभी नीला होता होगा

ब्रह्मांड में पृथ्वी-सा निरंतर

घूमता अनथक

कभी लाल दिखता होगा

प्रेमी के चुंबनरत मुख-सा

सागर में बहा जाता हूँ मैं

गहरे अँधेरों के बीच

रोशनी के दीपक तैर रहें हैं

मेरे चारों ओर

उसका मुख याद कर

हँसी से चेहरा खिल जाता है जब तब

उसने निगाहें नीची कर ली हैं

मैंने उन पलकों को चूम लिया

होले से

यह क्या

मैं खुद सागर बना जाता हूँ

उगते सूरज की लालिमा से रंगा हुआ

प्रतिपल सुनहरे होते तारों

से गुंथा हुआ

एक हिलोड़

एक हिलोड़ है मन में

सागर के बीचों-बीच

उग आया है एक शिखर

चढ़ता चला जाता हूँ

और अब तारे

हाथ की जद में

महसूस हो रहे हैं

लो अब मैं

शिखर पर हूँ

और सागर

दूर से हाथ हिला रहा है

अठखेलियाँ करतीं लहरें

पीछे मुड़ मुड़ देखती हैं

हँसती हैं

खिलखिलाती हैं

कहते हैं

ऊँचाई से नीचे का

सब-कुछ छोटा-धुँधला दिखाई पड़ता है

चेहरे पहचान खोने लगते हैं

सब गड्डमड्ड

पर यह क्या

मैं ऊपर शिखर पर हूँ

और जमीन पर सबके साथ भी

घर-परिवार,दोस्त- परिचित सब

अपनों के पास

अपनों के साथ

और शिखर पर भी

ये आनंद के क्षण हैं…

मैं दुनिया को

खिड़की से नहीं

दरवाजे पर खड़े होकर देखना चाहता हूँ

उसकी तरह

सोचना चाहता हूँ

और पाता हूँ

कि दुनिया दुनिया की तरह नहीं

बल्कि हर अकेले इंसान की तरह सोचती है

हम सोचते हैं कि इंसान

दुनिया की तरह सोचता है

कितना अजीब है सबकुछ

दुनिया को इंसान की तरह

जानना

अद्भुत हैं!

सागर में तिरता

खुद की परछाई ढूंढ रहा हूँ

एक गहरी प्यास है

खुद से मिलने की ख़्वाहिश

अपनी ही छाया तले

कुछ देर

लेटना चाहता हूँ

कभी पेड़ को अपनी छाया में सुस्ताते देखा है?

मैं वह पेड़ होना चाहता हूँ

जिसकी सबसे ऊंची डाल पर

बैठी चिड़ियाँ जब चहचहाएँ

तो उनकी आवाज़

हिमालय की घाटियों में गूंजे

बच्चे उसकी डालों पर झूला डालें

जिस पर बैठी लड़कियाँ

इतना बोलें…इतनी खिलखिलाएँ

कि सागर भी अपने कान बंद कर

मुस्काता अपनी लहरों को समेट

दूर चला जाए

निमि को याद करता…

सागर तट से कुछ दूर पहाड़ों पर उगा मैं एक पेड़ हूँ

सुन रहा हूँ

हवा का चलना

अपनी पत्तियों के सिहरन को

महसूस करता हूँ जड़ों तक

जड़ जो डूबें हैं

धरती के अंतस में बसे पानी में

पानी में मिल गया है

शायद

सागर का जल

या यह खारापन मेरे ही आंसुओं का है

प्रेम के

कृतज्ञता के

आशा और विश्वास के

ये कण

मेरे हैं

या मेरी धरती के

जिस पर सागर बसा है

मैं तिर रहा हूँ उसी जल में

जिसमें तिर कर आया था

इस पृथ्वी पर

ओ माँ….

बस छू लेना चाहता हूँ

तट को

अपने ही जल से

लौट आ ओ धार….

X X X

(अब यह है हमारी बात चीत का हिस्सा [काल्पनिक])

एक पल को आया होगा मन में

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है..

बस इसी पल की ताक में था काल

इरफ़ान

दुःख और दर्द में किया अपना वादा भी भूल गए

यह दुनिया हमें पानी नहीं थी

साथ साथ मिलकर बदलने का वादा था..

भुला दिया उसे और बीच राह यूँ हाथ छोड़ चले गए

पीछे मुड़ देखा तक नहीं..

* प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता इरफ़ान खान

सैयद हैदर रज़ा के चित्र देखते हुए

अनगिन

कठपुतलियाँ

भर आकाश

क्रीड़ा करतीं

घूमतीं- फिरतीं

दसों दिशाएँ

सब के सिर पर एक ही कलश

कहो री कठपुतलीं

किसकी तुम पुतलीं

किसकी दिशाएँ

किसका यह पवनचार

किसका है कलश यह?

एम. एफ़ हुसैन को याद करते हुए हा! हुसैन!!

पहले पहल मेरी नजर एक जोड़ी पाँवों पर पड़ी थी

जिसके बीचों-बीच लाठी टिकी थी ठुँकी हुई

गोरे कोमल एक जोड़ी पाँव

ऐसे धीमे से धरती पर रखे हुए

कि उसे चोट न लग जाए

चलते में

उन पाँवो में कोई आवरण न था

खालिस निरावरण थे वे

जैसे कि होते हैं शिशु के पाँव

जन्मते वक्त

मैंने उन पाँवों में कभी

धूल का एक कण तक न देखा

निर्मल-स्वच्छ

मानो अभी अभी किसी ने धरती पर

पाँव रखे हों

धीमे से

मांगते उससे क्षमा…

(समुद्र वसने देवि, पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम् क्षमस्व मे)

पाँवों के बीच

कील सी ठुकी लाठी

के सहारे

ऊपर गई निगाह ने

एक चेहरा देखा

हा! हुसैन!!

कविमित्र समीर बरन नंदी के लिए एक कविता

आज जब मैं यह कविता लिख रही हूँ

यानी कि 10 अप्रैल 2018 की रात बारह बज कर तीन मिनट पर

जिसे 11 तारीख में भी गिना जा सकता है

तब तुम्हें मेरी इस पृथ्वी को छोड़े

करीब करीब अठारह दिन बीत चुके हैं

गीता वाले 18 अध्याय की तरह के 18 दिन…

या फिर महाभारत के युद्ध के 18 दिन…

वैसे तुमने जिंदगी को अठारह दिनों की तरह जीया

युद्ध करते और झेलते हुए

युद्ध पर मनन करते हुए

कविता करते हुए…

कितना मन बेचैन है

तुम जानते हो क्या

तुमने कहा था

जा रहा हूँ कलकत्ता…

मैंने कैसे तो सुन लिया था

कि तुम जा रहे हो चटगाँव..

मैंने कहा

तुम मेरे पास आओ

पर तुम तो जा रहे थे

चटगाँव

अपनी जन्मभूमि जो तुमने कलकत्ते में ही बना ली थी

सगे-संबंधियों को जोड़ जोड़..

और वहीं

जहाँ सारे पूर्वज तुम्हारे इंतजार में अपनी आँखों को छाया दिए खड़े थे…

आज जब तुम अपने प्रपितामह

पितामह और पिता के साथ बैठे

सबसे बड़े पेड़ की लकड़ी ताप रहे हो

तो यहाँ मैदानों में बारिश

और पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है

कि कहीं तुम मध्य अप्रैल के ताप से झुलसने न लगो

इसीलिए तो

तुम्हारी सहचरी प्रकृति ने

एक बार फिर

सुबहें और रातें ठंडी कर दी हैं

ताकी तुम अपनी कविता को जी सको निष्फिकिर होकर

ताप सको आग

अपने पूर्वजों के साथ

कुछ पल..

क्या तुमने खैनी बनाते बनाते

उन्हें इस टीले का समाचार दे दिया है?

याद है न तुम्हें

अंकल कविता?

अरे तुम्हीं ने लिखी थी

आज होते तो तुम आसिफ़ा पर भी लिखते

वैसे ही जैसे तुमने रक्तफूल कन्या के लिए लिखे थे चंद आंसू…

तो मैं पूछ रही थी कि क्या तुमने उन्हें बताया

कि कैसे उनका टीला

दिनोंदिन बेदिल हुआ जाता है

और कैसे दुःख में डूबी

उनकी यह पृथ्वी

अपनी धुरी ही छोड़ देगी किसी दिन

और खो जाएगी इस ब्रह्मांड के अंधेरे खोह में

नअंत हिंसा क्रोध और लालच के चलते…

समीर यह पृथ्वी किसी दिन तुम्हारा चटगाँव बन जाएगी

जो मन में रहेगी

और नक्शे में

किंतु पैरों तले नहीं…

मैं इन दिनों पेड़ों को तुम्हारी निगाह से देखती हूँ

जानते हो

मुझे तमाम पेड़

झरबेरी से दिखाई पड़ते हैं

हरे लाल नन्हें-नन्हें फलों से लदे हुए

कंटीले तेवर लिए

एकदम प्रेम कविता है झरबेरी

क्यों समीर?

कितना रस…कितनी मिठास..

और दंश भी…

कितनी साधना से मिलती हैं

मुट्ठीभर झरबेरियाँ

हाथ-पाँव छलनी कर देतीं

ओढ़नी तक खींच लेतीं जब तब…

एकदम प्रेम सरीखी होती हैं झरबेरियाँ

यह हमसे बेहतर कौन जान सकेगा कभी

समीर?

याद है न तुमने सिखाए थे गुर

प्रेम करने के

पाने के…

मैंने वह पाठ कई बार याद किया

बार बार भूल जाने के लिए

इस बहाने तुम्हें याद कर पाने के लिए

बूढ़ी की गोद में सोया विडाल

क्या जीवनानंद का विडाल नहीं था?

कहो तो!

कहो तो

क्या तुम्हारी कविताओं में आए तमाम पेड़

जीवनानंद के गाछ नहीं थे

आह मैं जानती हूँ मित्र

जीवनानंद के बहाने तुम जी रहे थे

अपना चटगाँव निरंतर…

याद है न तुम्हें

हम तुम्हें गुरुदत्त कहते थे

तुम्हारे चेहरे की गढ़न

और

तुम्हारी आँखों में बस कर रह गई उदासी के चलते…

तुम जीवन भर हीरा क्यों चाटते रहे?

प्रेम में ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं कि तुम

कट कर कबंध की तरह

गोद में प्रिया की डाल दो अपना सिर

और फिरा करो

अनंत काल और पृथ्वी में

क्षीर सागर की दूधिया रोशनी

जिसमें विश्राम कर सको निःशंक…

प्रेम में कभी नहीं होता जीना

और न ही हो पाता है मरना

अपनी तरह से

जानते नहीं थे क्या?

कल देखा था मैंने

हिरणों के समूह को

तुम्हारे घर के पिछवाड़े

तुम्हारी बाट जोहते

कुछ शावक तो घंटो वहीं वैठे रहे

जहाँ तुमने उन्हे दिए थे खाने को कुछ तृण

और उनके कान सहलाए थे

माँ की ममता के साथ

उनकी आँखों से बहे आंसुओं से एक कुंड बन गया है

जिसमें खिलेंगे कुछ कमलदल जल्दी ही

सिहरेंगे सुबह के समीर से…फिर गूंजेगा एक गान

बांसुरी की तान से

धीर समीरे यमुना तीरे…

बीजल से एक सवाल

कैसेट तले बेतरतीब फटा कॉपी का पन्ना

कुछ इबारतें टूटी-फूटीं

शब्द को धोता बूंद-भर आँसू

पन्ने का दायाँ कोना तुड़ा-मुड़ा

मसल कर बनाई चिंदियाँ

कुछ मेज पर

तो कई सिलवट पड़ी चादर पर

तो बेशुमार कमरे में फैलीं

इधर-उधर

फर्श पर इधर-उधर

टूटे बिखरे पंख और रोएँ

कमरे में कैद पंछी के

फड़फड़ाता

उड़ता

निकलने को व्याकुल खुले आकाश में

एफ़ एम चीखता

घड़घड़ाता ट्रांजिस्टर

थका…

थका…

दरवाजा औंधा पड़ा था धराशायी

सामने टंगी थी एक आकृति

सफेद सलवार पहने

चेहरा छिपाए

पंखे के ब्लेड से

“दीदी” चीखा था भाई

“बिट्टो” चिल्लाए पिता

माँ खड़ी थी मुँह में आँचल दबाए

फटी आँखों से घूरती

लटकती देह को

जिस पर चोटें अब भी ताजा थीं

पाँवों और कलाई पर

कसी गई रस्सी की…

चाकू के नोक की…

सिगरेट के झुलस की…

जिन पर आठ-दस मक्खियाँ अलसाई बैठी थीं

और जाने कितनी भिनभिना रही थीं आस-पास

बेखौफ़

बाएँ पैर के अंगूठे की पट्टी से

रिसता खून सूख गया था

सब कुछ ठहर गया था

एक उस पल में

छोड़ भिनभिनाती मक्खियों के

घड़घड़ाते ट्रांजिस्टर के

और थके कमजोर पांखुर पर

शरीर तौल

घायल पंखों को फैला

उड़ने को व्याकुल पंछी के

जो बार बार कभी

मुड़े पंखे पर बैठता

तो कभी

खिड़की की सलाखों पर

कभी छत से टकरा

नीचे गिरने को होता

पर किसी तरह

घायल पंखों के सहारे ही

खुद को उड़ा लेता इधर-उधर

चीख सुन पट.. पट.. खिड़कियाँ खुलीं

जंग खाए कब्जों वाले

कई कई दरवाजे खुले चर्र…मर्र..चीं…चुड़क..कृ..

धड़.. धड़.. भागते हुए कदमों की आवाजें

पल भर बाद ही खड़ा था जनसमूह

घर के दरवाजे पर

आँखों में कौतुक और दिल में छुटकारे का चैन लिए

कि यह तो होना ही था

होना भी यही चाहिए ता

पर (तो) कहा जनसमूह ने

आह! यह क्या हो गया

कैसे हुआ यह सब?

मानो कहना चाहता था

अब तो चुप्पी तोड़ो

कहो क्या हुआ था उस रात

उस ‘हादसे’ की रात

आगे बढ़े लोग

पंछी पंख फड़फड़ा खिड़की पर जा बैठा सिकुड़ा-सा

बेचैन कातर नज़रों से ताकता

प्राणों की भीख मांगता

अनकही कहानी

खुद गढ़ते थे लोग अब

नज़रें शरीर तौलती थीं

भिन्न भिन्न कोणों से

लंबाई औसत सही

उभार मन-भावन

त्वचा की लुनाई नीलेपन से और भी उभर आई थी

चेहरा ढँक-सा गया था

काश! वह भी दिख जाता

पर हाँ याद आया

आँखें बड़ी-बड़ी

कभी चौंकतीं कभी असमंजस में जड़ीं

उँगलियाँ लपेटती थीं

दुपट्टे का सिरा

पर कदम ऐसे मानों

मौका मिलते ही

थिरकने लगेंगे

पृथ्वी नाप लेंगे पलभर में ही

आत्मा की हलचल कौंधती थी देह में

फूट पड़ती थी कभी गीतों के बोल में

रेडियो के संग-संग

आज लटकी पड़ी थी वही देह शांत

सब देखने-सुनने वालों को करती अशांत

क्या हुआ था उस रात?

उस हादसे की रात!

कोरी चुनरिया-सा

औरत का जीवन

पल भर में दाग लगे

पल भर में खोंच

जग की निगाहों से बचती-बचाती

पिता की दहलीज से चिता की दहलीज तक

बीच पति गेह

जानती है वह भी

तो मानती है क्यों नहीं

लांघती क्यों बार बार वह लखन-रेख..

मंत्रोच्चार-सी

ये बातें कही गईं सुनी गईं

बिना कहे सुने भी

आत्मा बस भटकती रही

कमरे में बंद पंछी-सी

सिर्फ उसे पता था

क्या हुआ था उस रात

उस हादसे की रात

भय में

पीड़ा में

मृत्यु में

बदलती

विश्वास की रात

आनंद की रात…

प्रेमी था वह तो

फिर क्यों किया उसने ऐसा व्यवहार?

औरत का प्रेम तो

संशयों पर पलता है

समाज की निगाहों से

संस्कार की जकड़नों से

अहं के भावों से

बचता-टकराता

विश्वास की डाल पकड़

बेल-सा चढ़ता है

आत्मा से देह तलक…

औरत के लिए प्रेम

जीवन की सीप में

स्वाति की बूंद बन

मुक्ति-सा पलता है

बूझ नहीं पाता यह

आत्ममुग्ध हिंस्र पौरुष

जिसके लिए प्यार-व्यार तिरिया-चरित्तर है

टाईमपास भर…

गुड़िया-सी सजी धजी

गुड़िया-सी चाभी लगी

गुड़िया-सी गूंगी ही

औरत उसे पसंद

बोलते ही गुड़िया को

तोड़ता-मरोड़ता वह

आत्मा फिर भी बची रहती

प्रश्नों के रूप में

फन काढ़े नागिन को

पाँवों से कुचलता वह

बेइज्जती के

बना छोड़ता उसे बस देह भर

कपड़े-सा बरत कर फेंक देता उसे

गलियों में

पाँवों तले रुँदने को

चिथड़े-सा

टूटा विश्वास डाल

टूटी सब आस

झूठे सब बंधन

होता यही अहसास

पल पल के ताँसने से

पर सुनो तो बीजल

सच क्या इतना भर था

इतना भर

कहो तो

औरत का जीवन

बस कोरी चुनरिया है?

पूछता कबूतर है

घायल कबूतर

एकटक देखता वह

लटकती देह को

काँपता है…

चीखता है…

फड़फड़ा कर उड़ता है

ऊँचे आकाश में

चील-सा….

सुना है तुमने कभी

कबूतर को चीखते

देखा कभी उड़ते उसे ऊँचे आकाश में

चील-सा?

आत्मा फिर भी बची है

प्रश्नों के रूप में…

बेटी

इतना डर है बिखरा हुआ कि

मन में आता है

तुम्हें बीज के अंतर्मन में

छिपे अंकुर-सा

अपने भीतर ही पालूँ

तब तक

जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ न हो जाओ

पर फिर लगता है कि

क्या तब तुम

झेल सकोगी

धूप के ताए

हवा के थपेड़े

बिजली के गर्जन-तर्जन को

क्या जमा सकोगी अपने पाँव

पृथ्वी पर मजबूती से..

डर डर कर भी

बिटिया

इतना तो जान चुकी हूँ

अपने दम पर कि

तुझे बीज की तरह

उगना पड़ेगा

अपने बूते ही

अपने हिस्से की धूप, हवा और नमी पर हक जमाते.

लड़कियाँ

लड़कियाँ जिद नही करतीं चंद-खिलौने की

वे चंदा को आरे-पारे नदिया किनारे बुलाने की भी जिद नहीं करतीं

कभी नहीं मांगतीं सोने के कटोरे में दूध-भात

वे तो भैया-बाबू की थाली की जूठन से चुपचाप पेट भरती हैं

लड़कियाँ जन्मते ही जान लेती हैं

गूलर के फूल नहीं होते

वे जानती हैं लड़कियाँ पेड़ पर नहीं चढ़तीं

डाल पकड़ नहीं लटकतीं

वे तो नीचे गिरे फलों से पतिंगे निकाल

इधर-उधर देखठ

धीरे से

एक साफ टुकड़ा मुँह में धर लेती हैं

चुभलाती हैं उसे डरते-डरते

उबकाई को काबू करते

लड़कियाँ जानती हैं

उनकी किताब के हर पन्ने पर

एक ही शब्द लिखा है-

असंभव

कैसा कलयुग आया है आज

कि इस लड़की को तो देखो-

गूलर के फूल मांग रही है!

स्त्री

इसे मेरे छुअन की गर्माहट ही जानो

कि हिम पिघलकर

प्यास बुझाता है

सूरज मेरी छुअन भर से पिघल पिघल बरसता है

बारंबार

बीज अँखुआते हैं

हवा अपना मुँह मेरे आँचल में छिपा

कुछ शांत हो जाती है…

कभी देखा है तुमने

जिस पारद को मैं नहीं छूती

कैसे पथरा जाता है

कोख के भीतर भी…

ओ सखी चंबल

बड़ा मन है चांदनी रात में

एक बार

तुम्हारे तट पर

बिखरे सिक्ता कणों में लेट

तुमसे

जी भर के बतियाऊँ

ओ चंबल!

जाने कितने जन्मों की कथा

तुमसे कहनी है

जाने कितने युगों की गाथा

तुमसे सुननी है

याद है न तुम्हें

पिछली बार

मेघों की गोद में हम मिले थे

छिटक कर दूर जा पड़ी मैं बूंद

और तुम अविरल धारा

ओ चंबल!

मैं रहूँगी तो यहीं इसी धरती पर

मैं रहूँगी तो यहीं इसी धरती पर

भले ही रहूँ

फूल-राख की तरह इसी मिट्टी में हिल-मिल

या फिर उग जाऊँ पौधा बनकर

अधजली अंतड़ी के किसी कोने में दबे बीज से

यहीं के हवा-पानी-धूप से

पलते-बढ़ते पेड़ हो जाऊँ

अनेक फूलों-फलों-बीजों वाला

मैं रहूँगी तो यहीं इसी धरती पर

किंतु सुनो!

मैं

लिंग-नाम-वर्ण-धर्म से परे

सत्य-करुणा-अंहिंसा को बीज रूप में अपने भीतर समेटे

हथेली की ऊष्मा और

आँख की नमी लिए

एक विचार की तरह रहना चाहती हूँ

इस पृथ्वी के अंतिम मनुष्य तक…

मैं रहूँगी तो यहीं इसी धरती पर…

………………………

किताबें

………………………